Rauschen

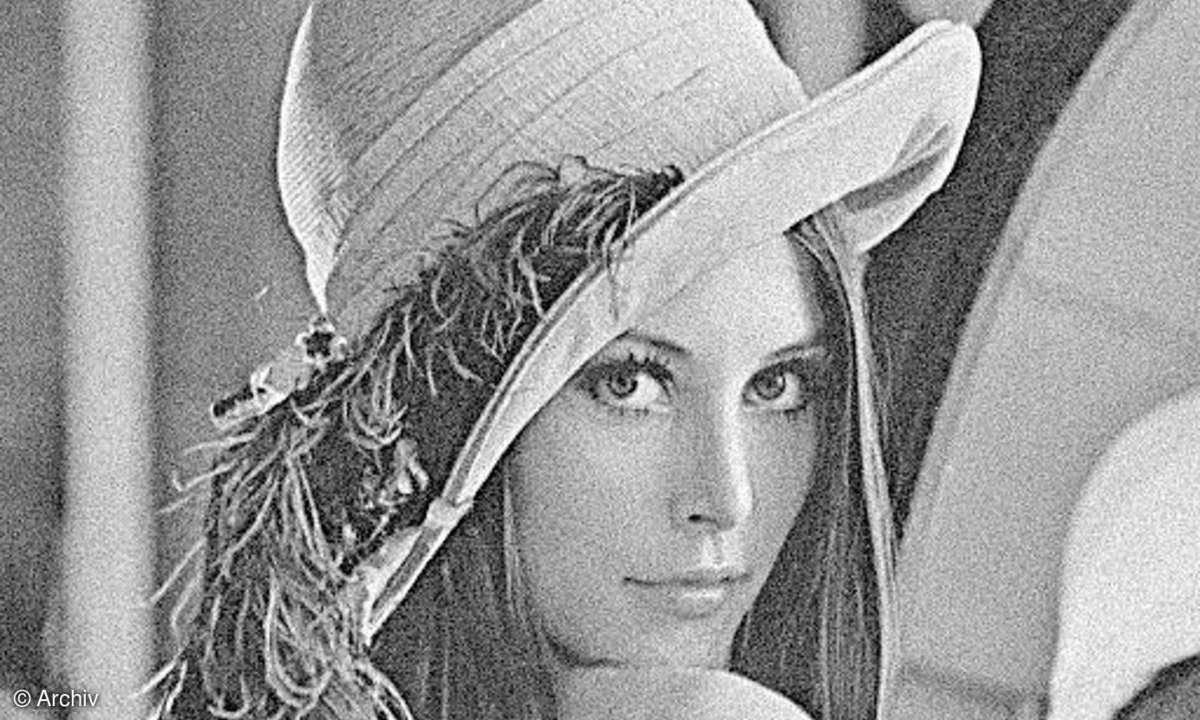

Störungen sind Teil jedes Signals. Bei Digitalbildern erschei-nen diese Störungen als Rauschen im Bild. Uwe Artmann erläutert die unterschiedlichen Formen und Ursachen.

Jedes Pixel im Sensor einer Digitalkamera ist ein kleines Messinstrument. Es misst, wie viele Elektronen durch die auffallende Lichtenergie während der Belichtungszeit frei wurden und übergibt diesen Wert an einen Analog-Digital-Wandler. Das Resultat ist ein Digitalwert, der im direkten Zusammenha...

Jedes Pixel im Sensor einer Digitalkamera ist ein kleines Messinstrument. Es misst, wie viele Elektronen durch die auffallende Lichtenergie während der Belichtungszeit frei wurden und übergibt diesen Wert an einen Analog-Digital-Wandler. Das Resultat ist ein Digitalwert, der im direkten Zusammenhang zum auftreffenden Licht steht. So müsste die gleiche Lichtenergie auch immer zum gleichen Digitalwert führen. Leider ist dies aber in der Realität nicht so, die Bilder zeigen Rauschen. Unter Rauschen versteht der Physiker die statistisch verteile Schwankung einer Messgröße, die durch Zufallsprozesse entsteht. Für den Fotografen zeigt sich dies als Störung im Bild, ähnlich dem Filmkorn der analogen Fotografie.

Rauschquellen

Es gibt verschiedene Quellen von Rauschen. Eine findet sich bereits in der Natur des Lichts. Stellt man sich Licht als einen Fluss von Photonen vor, so ist die Lichtenergie die Summe der Photonen, die während der Belichtungszeit auf ein Pixel treffen. Die Photonen treffen aber nicht gleichmäßig auf, sondern zeigen eine statistische Verteilung. So schwankt die Anzahl der Photonen auch bei gleichmäßiger Beleuchtung um einen Mittelwert. Die mittels der Photonen entstehenden Elektronen im Sensor schwanken in ihrer Anzahl also genauso wie die ihrer Verursacher. Je geringer die Anzahl der Photonen je stärker fällt diese Schwankung ins Gewicht, desto größer das Photonen-Rauschen.Unter dem Begriff Dunkelrauschen werden alle Effekte zusammengefasst, die einen Einfluss auf das Bildsignal haben, aber nicht durch Licht entstanden sind. Einen großen Anteil hat hier die Wärmeenergie, die genau wie das Licht freie Elektronen verursachen kann. Insbesondere bei langen Belichtungszeiten führt der Dunkelstrom zu signifikantem Rauschen im Bild.

Bei einem Sensor nach CCD-Bauart werden die erfassten Elektronen zum Auslesen Schritt für Schritt zum A/D-Wandler transportiert. Kleine Schwankungen in der Fertigung führen hier zu einem Ausleserauschen. Unter dem Begriff CMOS sind Sensoren zusammen gefasst, in denen jedes Pixel über einen eigenen A/D-Wandler verfügt. Hier ist das Ausleserauschen deutlich geringer, doch unterscheiden sich die Eigenschaften der vielen Pixel und ihrer Verschaltung für jedes Pixel und führen zu einem festen Muster. Diese Schwankungen werden meist unter dem englischen Begriff "Fixed Pattern Noise" zusammengefasst, auch wenn das nicht ganz korrekt ist. Bei der Wandlung der elektrischen Ladung in einen digitalen Wert im A/D-Wandler werden die analogen Werte auf feste Stufen abgebildet. Je größer die Datentiefe in Bit, desto geringer der Fehler in der Wandlung, desto geringer das Quantisierungsrauschen.

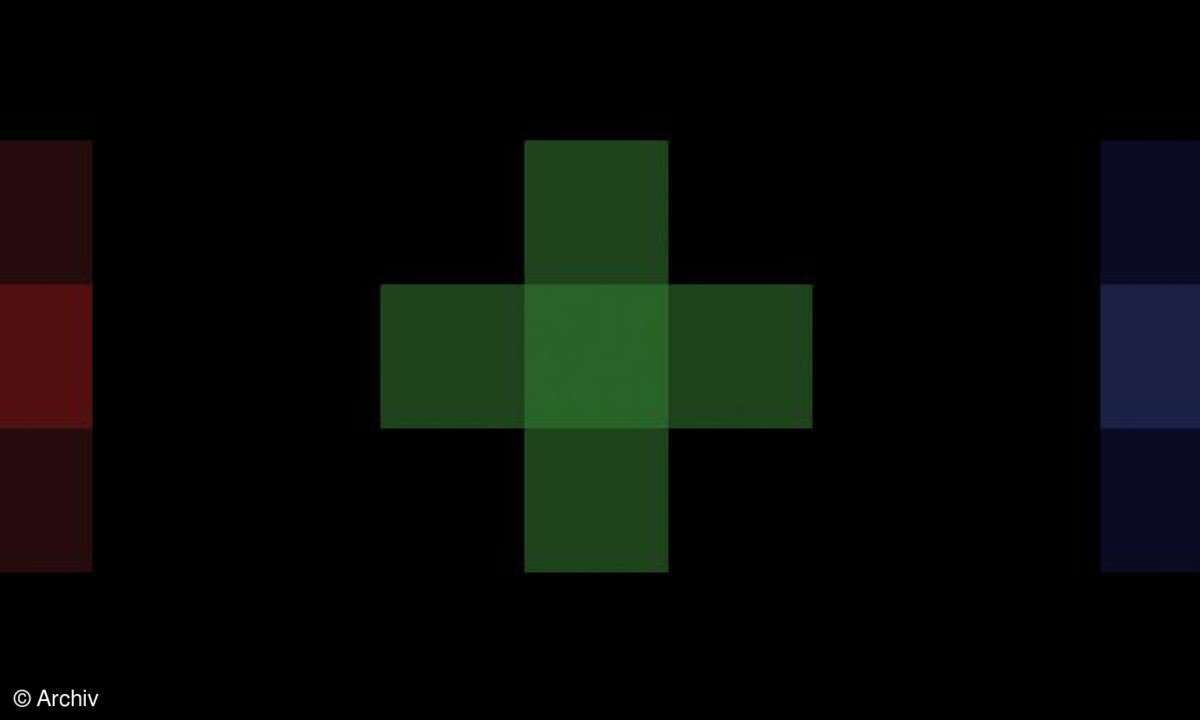

Beschreibung von RauschenWährend der Verarbeitung des Sensorsignals zu einem fertigen Bild wird auch das Rauschen beeinflusst. Da jedes einzelne Pixel nur eine Farbe erfassen kann (mit Ausnahme des Foveon-Sensors in Sigma-Kameras), muss die fehlende Farbinformation durch die Informationen der Nachbarpixel für jedes Pixel interpoliert werden. Das Rauschen eines einzelnen Pixels verteilt sich so auch auf dessen Nachbarn und wirkt sich auf alle Farbkanäle aus. So beobachtet man mehr oder minder starkes Luminanzrauschen (Schwankung der Helligkeit) und Chrominanzrauschen (Schwankung der Farbinformation) in einem Bild. Das fertige Bild ist die Summe aus Bildsignal und Rauschsignal. Eine übliche Methode, um die Stärke des Rauschens anzugeben, ist das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR, engl. Signal to Noise Ratio) - in der Elektrotechnik oft in der Einheit Dezibel, in der Bildmesstechnik nach ISO als Verhältniszahl. Ist das Bildsignal zum Beispiel 20mal größer als das Rauschsignal, ergibt sich ein SNR von 20 nach ISO, was 26dB entspricht.

Das ermittelte Signal-Rausch-Verhältnis ist in seiner Aussage korrekt, doch sorgen komplexe Verarbeitungsschritte in der Kamera dafür, dass das Rauschen gleicher Stärke (gemessen in SNR) verschiedener Kameras trotzdem unterschiedlich stark vom Benutzer wahrgenommen wird. Daher benutzt ColorFoto bereits seit geraumer Zeit nicht mehr den SNR-Wert zur Beurteilung von Kameras sondern das so genannte "Visual Noise" (VN), also eine Maßzahl zur Beschreibung von Rauschen, welche die Wahrnehmung des Menschen und die Betrachtungsbedingen einfließen lässt.

Rauschreduktion

Ein leichtes Rauschen stört den Bildeindruck kaum und wird von vielen Beobachtern gar nicht wahrgenommen. Wird es aber zu stark, hat es einen sehr negativen Einfluss auf die Bildqualität. Insbesondere bei Kompaktkameras und Kameras in Telefonen sind die Vorgaben für Größe, Preis und Kennzahlen wie Megapixel so eng, dass das Rauschen nicht weiter aufseiten des Sensors und der Elektronik reduziert werden kann.

Um dennoch ein mehr oder weniger ansehnliches Bild in den Speicher schreiben zu können, wird das Rauschen in der Signalverarbeitung reduziert. Auch bei den Spiegelreflexkameras kann das Rauschen bei hoher ISO-Empfindlichkeit so groß werden, dass die Kamera oder der RAW-Konverter am Rechner das Rauschen wegrechnen muss. Da es sich beim Fixed Pattern Noise um eine statische Eigenschaft des Sensors handelt, können diese Störungen durch eine Kalibrierung in der Fertigung bereits stark reduziert werden. Jedes Pixel wird mit einem Korrekturwert belegt, der entweder fest gespeichert ist oder aufgrund der Aufnahmesituation errechnet wird. Durch diese statische Eigenschaft ist die Bezeichnung "Rauschen" nicht ganz korrekt. "Inhomogenität" wäre hier der bessere Begriff.

Rauschen meint einen Zufallsprozess der sich auf eine Messgröße legt. Die statistische Verteilung zeigt also, dass der gemessene Wert rund um den wahren Wert schwankt. Um an den wahren Wert zu kommen, müssen mehrere Messungen gemittelt werden. Je größer die Stichprobe, desto genauer wird der wahre Wert bestimmt. Man kann das Rauschen in der Fotografie sehr stark reduzieren, indem man den Mittelwert vieler Aufnahmen errechnet. Dies ist zwar mathematisch einleuchtend, doch in der Praxis kaum realisierbar. Um trotzdem einen Mittelwert mehrere Messungen zu errechnen, wird nicht über mehrere Aufnahmen gemittelt, sondern es werden die Werte benachbarter Pixel analysiert.

Algorithmen

Wie genau das Rauschen in den Signalprozessoren reduziert wird, ist bei allen Firmen ein großes Geheimnis. Doch lassen sich ein paar Grundkonzepte zeigen, die so oder so ähnlich angewandt werden.

Ordnungsstatistik Filter: Ein häufig anzutreffender Vertreter dieser Klasse ist das Median Filter. Um den Wert eines Pixels zu korrigieren, werden die Pixel der Nachbarschaft analysiert und ihrer Größe nach sortiert. Der Median, also der Wert an mittlerer Position dieser Reihe ist der neue Wert. Ausreißer einzelner Pixel nach oben oder unten werden so effektiv vermieden, Kanten bleiben erhalten. Feine Details werden gelöscht, wenn die Anzahl der Pixel, die das Detail beschreiben, kleiner ist als die halbe Anzahl der untersuchten Nachbarschaft.

Adaptive Filter: Abhängig vom Bildinhalt wird die Art und Stärke der Rauschreduktion angepasst, um Kanten und Strukturen zu erhalten und z. B. Flächen vom Rauschen zu befreien. Diese Filter arbeiten umso besser, je genauer man das Rauschverhalten der Kamera kennt und beschreiben kann. Beispiele sind das Wiener-Filter oder Sigma-Filter. Coring: Unter diesem Oberbegriff vereinen sich verschiedene Methoden, die darauf abzielen, das Bild in verschiedene Ortsfrequenzbänder zu zerlegen, diese zu modifizieren und dann wieder zusammenzusetzen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Bildinformation mehr aus tiefen Frequenzen (Flächen) besteht als aus hohen (feine Muster, Kanten) und dass das Rauschen gleichmäßig in allen Frequenzen vorkommt. Es wird also versucht, in den hohen Frequenzen nur die Kanten zu erhalten, aber feine Muster zu reduzieren, da diese wahrscheinlich aus Rauschsignal bestehen.

Einfluss auf das Bild

Auch die leistungsstärksten Algorithmen schaffen es nicht, das Rauschen so aus einem Bild zu entfernen, dass keine Artefakte, also künstlich zugefügte Störungen im Bild verbleiben. Für alle Algorithmen ist es kein Problem, klar abgegrenzte Objekte und dessen Kanten zu erhalten oder auf Flächen das Rauschen deutlich zu reduzieren. Problematisch wird es dann, wenn das Rauschen im Eingangssignal so groß ist, dass die Algorithmen nicht mehr sauber entscheiden können, welcher Bildteil entfernt werden sollte und welcher erhalten bleiben soll. Feine Strukturen wie zum Beispiel Blätter eines Baums oder die Maserung von Holz wird von der internen Rauschreduktion schnell als Rauschen klassifiziert und durch Unschärfefilter ausgebügelt.