Halbleiter

Fast alle Digitalkameras speichern die Bilder auf winzigen Karten, die höchst unterschiedlich aussehen, aber fast identisch aufgebaut sind. Dietmar Wüller erläutert das Funktionsprinzip der Kamerakarten.

Wer digital fotografiert, benutzt keine Filme ein, sondern eine dieser nur wenige Zentimeter großen Speicherkarten. Ob CompactFlash-, SD-, MMC- MemoryStick oder xD-Karte, alle Typen sind ähnlich aufgebaut und basieren auf den gleichen Schlüsseltechnologien. Die einzige Ausnahme unter den Speicher...

Wer digital fotografiert, benutzt keine Filme ein, sondern eine dieser nur wenige Zentimeter großen Speicherkarten. Ob CompactFlash-, SD-, MMC- MemoryStick oder xD-Karte, alle Typen sind ähnlich aufgebaut und basieren auf den gleichen Schlüsseltechnologien. Die einzige Ausnahme unter den Speicherkarten stellt das zu CompactFlash-Karten kompatible Microdrive dar, das eine rotierende Magnetplatte enthält - ähnlich einer Festplatte - statt der sonst üblichen "Flash- Memory"-Bausteine. Einen weiteren Sonderweg abseits der Karten ging Sony mit den Mavica-Kameras und deren eingebauten Disketten- oder CD-Laufwerken. Allerdings sind Disketten für die aktuellen Dateigrößen längst zu klein, und CDs führen zu unförmig großen Kameragehäusen, weswegen auch Sony längst die Cybershot-Linie mit Speicherkarten in den Mittelpunkt seiner Kameraaktivitäten stellt. Im Folgenden geht es denn auch ausschließlich um das Funktionsprinzip der Speicherkarten.

Das SpeicherprinzipBei Flash-Memory-Speichern handelt es sich um elektronische Halbleiterbausteine, die auf dem Prinzip von EEPROMs (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) basieren. EEPROMs sind die Weiterentwicklung von ROM-Bausteinen, die ursprünglich Informationen wie etwa das BIOS von Computern enthielten. Die Informationen, die einmal dort hinein geschrieben wurden, konnten nicht mehr gelöscht werden. Diese Bausteine wurden zu EPROMS weiterentwickelt, die sich mit UV-Licht wieder löschen und neu beschreiben ließen. Die EEPROMs lassen sich nun elektrisch wieder löschen und neu beschreiben.

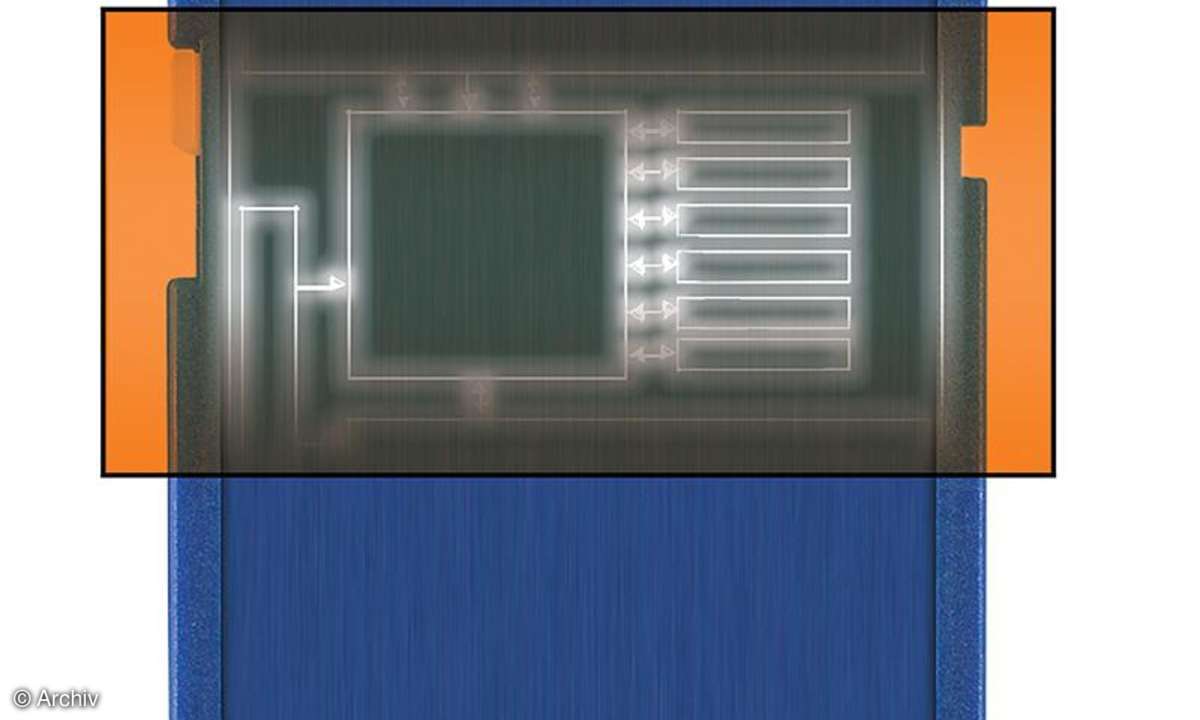

Das FlashMemory funktioniert wie folgt: Ist das Gate positiv geladen, so entsteht zwischen Quelle und Abfluss ein Ladungstunnel, und es kann Strom fließen. Ist das Gate nicht geladen, so wirkt das p-Silizium wie ein Isolator - es kann kein Strom fließen. Die Aufladung des Gates erfolgt stoß-weise über einen Kondensator, was dem Speicher den Namen "Flash" (Blitz) gegeben hat. Der Ladungszustand des Gates repräsentiert die gespeicherte Information, die über die Abfrage - es fließt Strom oder nicht - ausgelesen werden kann.

Das einzelne FlashMemory speichert also nur ein Bit (eine Ja/ Nein- oder 1/0-Information), während die Datenkapazität einer 1-GB-Speicherkarte fast 8,6 Milliarden Bit entspricht. Demzufolge müssen in einer Speicherkarte nicht nur entsprechend viele Bausteine Platz finden, sondern auch ansprechbar sein - also beschrieben und ausgelesen werden.

Der Aufbau des DatenspeichersDie einzelnen Speicherbausteine schalten die Hersteller zu größeren Blöcken zusammen, die wiederum von einem Controller gelesen und beschrieben werden. Dabei sind die Schaltungen auf verschiedenen logischen Bausteinen aufgebaut. Die ersten Flash-Bausteine wurden 1988 von Intel entwickelt und basierten auf den NOR-Bausteinen. Diese Schaltungen sind relativ langsam beim Löschen und Schreiben der Informationen. Dafür ermöglichen sie das sofortige Ansprechen jedes beliebigen Speicherplatzes. Die ersten Generationen von CompactFlash- und SmartMedia-Karten basierten auf diesen Bausteinen.

1989 entwickelte Toshiba Flash-Bausteine basierend auf der NAND-Schaltung, die schneller gelöscht und gelesen werden konnten. Dafür erlaubt diese Technologie nur den sequentiellen Zugriff auf größere Speichersegmente. Diese Technik bildet die Basis für SD-Karten, MMC-Karten und den Memorystick. Auch modernere CompactFlash-Karten verwenden diese Technologie, weil sie für die Massenspeicherung von Daten, wie digitale Bilder, Geschwindigkeitsvorteile bietet. In den vergangenen Jahren wurde die Fertigungstechnologie für FlashMemory-Bausteine verfeinert und damit die Dichte an Informationen und die Schreib- und Lesegeschwindigkeit auf den Bausteinen und im Controller deutlich erhöht. Aus diesem Grunde finden sich inzwischen schnelle CompactFlash-Karten mit bis zu 8 GB Speicherkapazität. Leider erreichen auch die heutigen Karten nicht die Schreibgeschwindigkeit einer modernen Festplatte. Aber immerhin können moderne SD-Karten von Panasonic (Matsushita) heute die hohen Datenmengen von Videosequenzen aufzeichnen und sind deshalb für den Einsatz in Camcordern geeignet. Die wesentlichen Hersteller für die Speicherbausteine sind Matsushita, Toshiba und Intel.

Karten-KontrolleWie bereits erwähnt, ermöglichen Controller den Zugriff auf die einzelnen Speichersegmente. Während bei den meisten Karten der Controller in der Karte steckt, ist er bei der SmartMedia- und der XD-Card in die Lesegeräte und Kameras ausgelagert. Dieses Konzept sollte für günstigere Kartenpreise sorgen, weil der Controller sich nur einmal im Lesegerät befindet und nicht auf jede Karte muss. De facto hat es aber keine wesentlichen Preisvorteile gebracht, sondern stattdessen bei einigen Kameras zu Problemen geführt. So konnten neuere Karten von älteren Kameras teilweise nicht mehr gelesen werden, weil der Controller nicht für die höheren Speicherkapazitäten ausgelegt war. Dieses ist insbesondere Olympus sowohl mit der älteren SmartMedia-Karte als auch mit der xD-Picture-Karte passiert.

Es ist also besser, wenn sich der Controller auf der Speicherkarte befindet und auf diese abgestimmt ist, um Inkompatibilitäten drastisch zu reduzieren. Auf den meisten Karten wie CF, SD, MMC oder Memorystick befinden sich denn auch die entsprechenden Controller, und die Kameras oder Lesegeräte haben kein Problem mit dem Speicherzugriff. Nun muss lediglich der Datenbus ausreichen, um die Bilddaten schnell an den Controller zu übergeben. Hier liegt heute in den meisten Fällen der Flaschenhals, wenn es um die Geschwindigkeit bei der Datenübertragung geht.

Der Unterschied in der Technologie zwischen den einzelnen Karten ist also gar nicht groß. Lediglich die geänderte Geometrie und die damit verbundene Verschaltung ist anders. Hinzu kommt noch, dass die SD-Card und die neueren Versionen des Memorysticks zusätzlich über Kopierschutz- und Überspielschutz-Mechanismen verfügen. Diese sollen zum einen ein versehentliches Überspielen von Informationen verhindern und zum anderen die Copyright-Interessen von Musik- und Filmindustrie schützen. Die verschiedenen Schutzmechanismen, wie z. B. die Verschlüsselung bestimmter Informationen, sind jedoch nur wirksam verwendbar - wie beim DVD Player gesehen -, wenn sie sowohl in den Karten, als auch in allen Lesegeräten implementiert sind und nicht umgangen werden können.