Sony HT-A7000 (Set) im Test

Mehr zum Thema: SonySonys neues Soundbar-Flaggschiff HT-A7000 macht bereits solo eine gute Figur. Wer mehr will, kann einen extra Subwoofer oder Satelliten dazunehmen. Mit an Bord: Dolby Atmos, DTS:X und Sony 360 Reality Audio. Lesen Sie unseren Test hierzu.

Gut Ding will Weile haben! Während andere Elektronikkonzerne Jahr für Jahr ihr gesamtes Soundbarportfolio überarbeiten, bringt Sony in der Spitzenklasse nur von Zeit zu Zeit ein neues Modell heraus. Das ist dafür aber meist ein echtes Highlight und entsprechend langlebig. So wie Sonys erstes Dol...

Gut Ding will Weile haben! Während andere Elektronikkonzerne Jahr für Jahr ihr gesamtes Soundbarportfolio überarbeiten, bringt Sony in der Spitzenklasse nur von Zeit zu Zeit ein neues Modell heraus. Das ist dafür aber meist ein echtes Highlight und entsprechend langlebig.

So wie Sonys erstes Dolby Atmos- und DTS:X-fähiges 3DSoundbarsystem HT-ST5000, das bereits 2017 aufgelegt wurde und noch immer zum Programm gehört. Das System kam damals nicht nur mit extravaganten Koaxialchassis und einem bassstarken Subwoofer, sondern allerlei Audiospezialitäten, die Sony seit jeher wichtig sind.

Dazu zählt einerseits die detaillierte Konfiguration der Hörabstände per On-Screen-Menu zur individuellen Raumanpassung, andererseits aber auch eine Hi-Res-Audio-Zertifizierung und hauseigene Entwicklungen wie der qualitativ hochwertige Bluetooth-Codec LDAC oder DSEE HX, ein Algorithmus, der verlustbehaftet komprimierte Audiodaten wie MP3 aufpolieren kann.

Jetzt wiederholt sich die Geschichte und Sony treibt wieder einmal seine eigenen Entwicklungen voran. Schon länger hat man das Thema 3D-Audio entdeckt und experimentiert auf diesem Feld sogar mit einem eigenen objektorientierten Audioformat. Das nennt sich „360 Reality Audio“ und basiert auf dem vom Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen entwickelten 3D-Audio-Codec MPEG-H.

Vor allem bei den Kopfhörern konnte Sony damit schon Erfahrungen sammeln und kooperiert auch mit führenden Musikstreamingdiensten wie Tidal, Deezer oder Amazon Music Unlimited, um Titel in dem neuen 3D-Format verfügbar zu machen.

Nun kommen die nächsten Schritte: Nach den bereits seit letztem Jahr erhältlichen kabellosen 3D-Lautsprechern SRS-SA3000 und SA5000 bringt Sony nun auch Heimkinosysteme auf den Markt, die das hauseigene 3D-Format beherrschen.

Dazu gehört in erster Linie das in video 02/2022 vorgestellte Audiosystem HT-A9 (hier unser Test), das aus vier baugleichen Boxen besteht und im Test eine beeindruckende Performance abliefern konnte. Ergänzt wird das Angebot um die 7.1.2-Kanal- Soundbar HT-A7000 und die angekündigte, aber noch nicht erhältliche 5.1.2-Kanal- Soundbar HT-A5000.

Wie ist die HT-A7000 von Sony ausgestattet?

Wenn Sony ein solches Leuchtturm- Projekt angeht, dann richtig. Mit einer Breite von 1,30 m und einer Tiefe von 14,2 cm ist die HT-A7000 ein stattlicher Klangriegel, von dem man alleine wegen seiner Dimensionen einiges erwarten kann. Dennoch ist sie mit einer Höhe von nur 8 cm optisch erfreulich unauffällig.

Das schwarze Gehäuse mit stabilem Frontgitter ist schnörkellos, aber hochwertig und tadellos verarbeitet. Immerhin vermittelt die hochglanzpolierte Oberseite mit rotgoldenem Sony-Logo auf der linken und berührungssensitivem Tastenfeld auf der rechten Seite einen standesgemäßen Hauch von Luxus, den man bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1400 Euro durchaus auch erwarten darf.

Klangtechnisch ist die Soundbar schwer bestückt. Elf Schallwandler, angetrieben von insgesamt 500 Watt Verstärkerleistung, erschaffen beeindruckende Soundkulissen. Fünf nach vorne zeigende Tiefmitteltöner übernehmen die Hauptkanäle, zwei rechteckige Tieftöner mit maximierter Membranfläche, die rechts und links vom Center platziert sind, sorgen für kräftige Bässe.

Die Höheneffekte werden von zwei nach oben ausgerichteten Breitbandtreibern generiert. Als besondere Spezialität besitzt die HT-A7000 zwei sogenannte Beam-Hochtöner. Dabei handelt es sich um zwei interne Hochtonkalotten, die jeweils ein Schallrohr mit einer Reihe unterschiedlich großer Öffnungen anregen, die rechts und links außen in die Frontwand eingelassen sind. Sie bündeln den Schall akustisch und lenken ihn seitlich ab, um das Klangerlebnis noch raumfüllender wirken zu lassen.

Tatsächlich liefert die Soundbar dieser Ausstattung bereits alleine eine reife Leistung ab. Sie spielt problemlos bis 100 Hz und fällt auch danach nur langsam ab, sodass sie eine sensationelle gemessene untere Grenzfrequenz von 43 Hz erreicht. Mehr Tiefgang lässt sich nicht einmal mit dem optionalen Subwoofer herausholen, er gibt dem System zwischen 40 und 100 Hz nur noch etwas mehr Substanz.

Wie fällt der Praxistest der HT-A7000 aus?

Entsprechend stark schlug sich die HT-A7000 dann auch im Praxistest. Sie wird klassisch per HDMIARC/ eARC mit einem Fernseher verbunden, der dann auch das übersichtliche On-Screen-Menu anzeigt.

Zwei weitere HDMI-Eingänge erlauben den Anschluss von externen Zuspielern, wobei die Soundbar auch ultrahoch aufgelöste Videodaten bis 8K durchreichen kann. Wird das System zum ersten Mal aktiviert, startet die Kurzeinrichtung, bei der auch direkt eine automatische Einmessung erfolgt.

Dann ist die Soundbar schon einsatzbereit. Komplexere Einstellungen, zum Beispiel die Verbindung zum Heimnetzwerk, die Aktivierung von Amazons Sprachassistentin Alexa oder die Anbindung der optionalen Zusatzlautsprecher, können auch später vorgenommen werden.

Wenn Rücklautsprecher verbunden sind, nutzt Sony seine „360 Spatial Sound Mapping“ Technologie, die bereits beim Heimkinosystem HT-A9 verblüffende Ergebnisse lieferte, um die 3D-Wiedergabe zu optimieren. Am besten harmoniert die Soundbar natürlich mit den TV-Geräten aus Sonys Bravia-Kollektion.

Dabei werden nicht nur die Klangeinstellungen der Soundbar automatisch in den Schnelleinstellungen des Fernsehers angezeigt. Per mitgeliefertem Klinkenkabel lässt sich auch das Soundsystem von Sony-TV-Geräten über die S-Center-Speaker-Buchse einbinden, was noch stimmigere Soundkulissen erzeugt.

![[Testsiegel] video Magazin Testurteil sehr gut](https://www.connect-living.de/bilder/118539782/landscapex1200-c2/video-testsiegel-note-sehr-gut.jpg)

Aber auch die reine Musikwiedergabe beherrscht die HT-A7000 mit Bravour. Mit Chromecast und Airplay sowie Bluetooth mit LDAC ist eine qualitativ hochwertige Zuspielung ohne Kabel möglich, über die USB-Buchse lassen sich sogar Hi- Res-Daten, auch DSD, wiedergeben. Klanglich liefert sie eine sehr stimmige Performance ab.

Zusammen mit den seitlich abstrahlenden Beam-Hochtönern und den nach oben ausgerichteten Breitbandtreibern generieren die ausgeklügelten 3D-Algorithmen sehr räumliche Klangkulissen mit gut definierten Effekten.

Stabiler und voluminöser wird es mit den beiden optionalen Satelliten, und der ebenfalls optionale Subwoofer sorgt für noch mehr Action. Auch wenn das Heimkinosystem HT-A9 noch ein wenig überzeugender auftrat, darf man der HT-A7000 durchaus höchsten Respekt für diese Leistung zollen.

Fazit

Wenn 3D, dann richtig! Mit der HTA7000 hat Sony ein neues Soundbar- Flaggschiff im Angebot, das auch ohne Subwoofer stark klingt und sich weder beim Filmschauen noch beim Musikhören eine Blöße gibt.

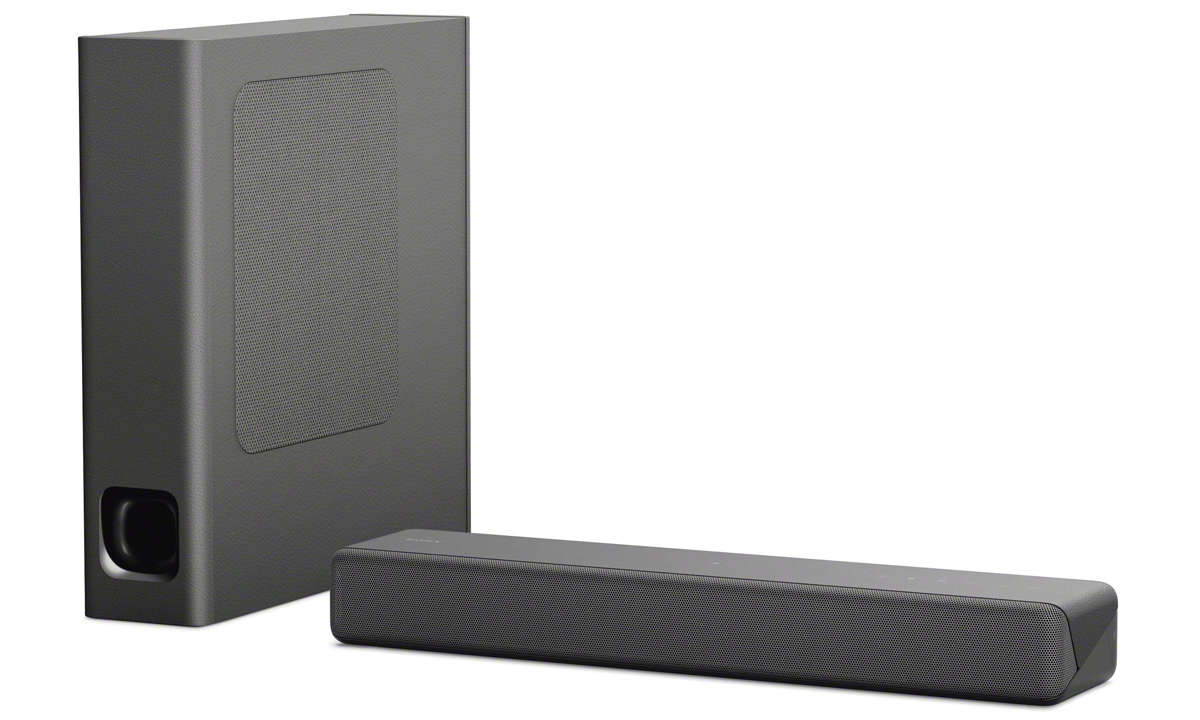

Subwoofer: Sony SA-SW5

Im Team mit dem passenden Subwoofer wird die Soundbar erst richtig stark.

Sony hat sich für seine neuen 3D-Soundsysteme ein modulares Konzept einfallen lassen. Sowohl das Heimkinosystem HT-A9 als auch die Soundbar HT-A7000 lassen sich mit einem Subwoofer erweitern. Dabei überlässt Sony den Nutzern sogar die Wahl zwischen zwei unterschiedlich starken Modellen.

Der größere SA-SW5 verfügt über einen 18-cm-Treiber und 300 Watt Ausgangsleistung, der kleinere SA-SW3 über einen 16-cm-Treiber und 200 Watt. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 800 beziehungsweise 500 Euro. Für die Soundbar gibt es zudem noch die optionalen Rücklautsprecher SA-RS3S, die mit 500 Euro zu Buche schlagen.

Auch hier soll Mitte des Jahres noch die größere Variante SA-RS5S folgen, sodass man sich je nach Geldbeutel oder Geschmack für die passenden Zusatzmodule entscheiden kann. Im Test stand der HT-A7000 mit dem SA-SW5 der größere der beiden Funk-Subwoofer zur Seite, der sich völlig problemlos mit der Haupteinheit koppeln ließ.

Die Messdaten wirkten jedoch etwas überraschend: Die Soundbar selbst reicht im Bass bereits bis fast 40 Hz hinunter. Da würde man eigentlich erwarten, dass ein zusätzlicher Subwoofer die untere Grenzfrequenz noch einmal deutlich nach unten drückt. Tatsächlich reicht aber auch der SA-SW5 nicht viel weiter – trotz stattlichem Innenvolumen und optimiertem Basschassis mit Sigma-Magnetspule und speziell gekerbter Sicke, das durch eine Passivmembran unterstützt wird.

In der Praxis zeigte sich, dass der Arbeitsbereich des Subwoofers durchaus klug gewählt ist: Er greift genau da ein, wo die Soundbar langsam aber stetig an Substanz verliert, und verleiht dem System erst die notwendige Durchsetzungsstärke im Bass.