Solid State Drives im Test

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, so heißt es im Volksmund. Und dies gilt in doppelter Hinsicht für Solid State Drives, kurz SSDs. Wir testen aktuelle Festplatten mit SATA-II- und SATA-III-Anschluss und verraten, worauf es wirklich ankommt.

- Solid State Drives im Test

- Details, Tabellenwerte, Betriebssystem

- Fazit

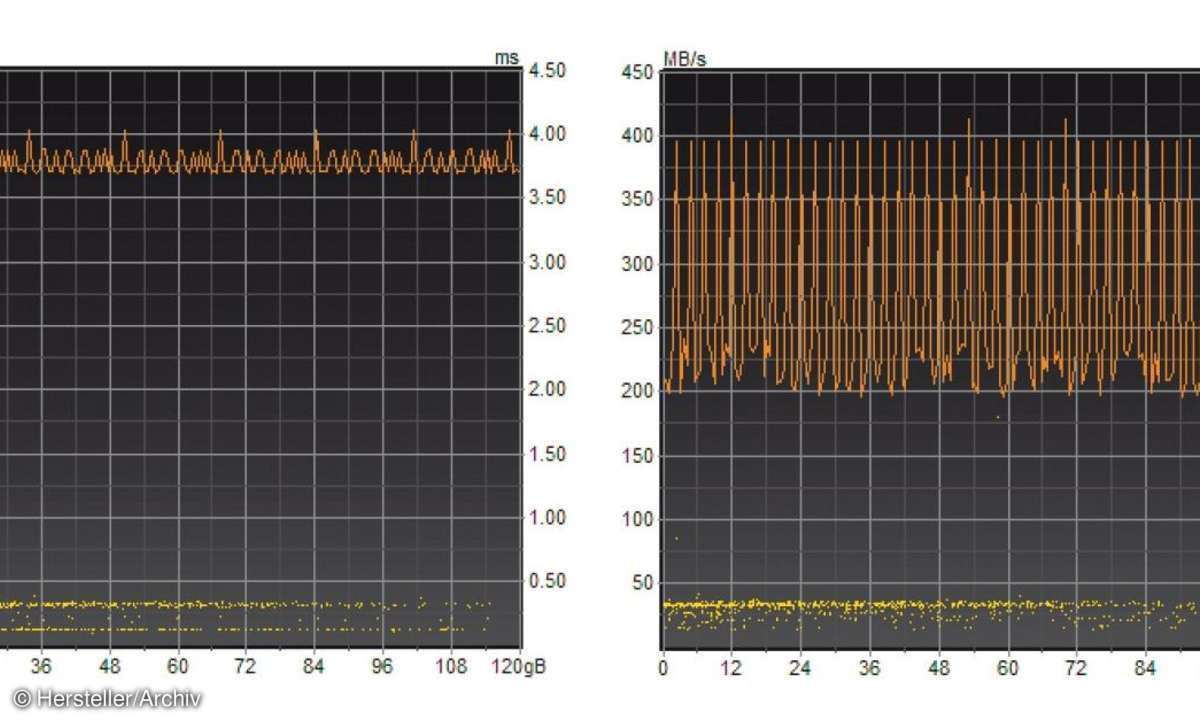

Dieser Test zeigt eines ganz deutlich: Die Transferleistungen einer SSD hängen entscheidend vom Controller und vom Interface ab, die zum Einsatz kommen. Die Kontrolle ist sozusagen der Schlüssel zum Erfolg. Die höchsten Geschwindigkeiten beim sequenziellen Lesen bzw. Schreiben erzielen diejenigen...

Dieser Test zeigt eines ganz deutlich: Die Transferleistungen einer SSD hängen entscheidend vom Controller und vom Interface ab, die zum Einsatz kommen. Die Kontrolle ist sozusagen der Schlüssel zum Erfolg. Die höchsten Geschwindigkeiten beim sequenziellen Lesen bzw. Schreiben erzielen diejenigen Festplatten, die nach SATA-III-Standard angebunden sind und damit theoretische sechs Gigabit/s an Daten bewegen können.

Das entspricht abzüglich des Overheads 600 MByte/s. In der Praxis wird das aber nicht erreicht. Sehr gute Werte erzielen alle SSDs mit dem neuen SandForce-SF-2281-Contoller. Aber auch die Platte von Intel aus der 510 Serie liefert eine beachtliche Leistung mit dem Controller Marvell 88SS9174-BKK2.

Auffällig: Die mittleren Zugriffszeiten variieren ein wenig und tendenziell scheinen hier die langsameren SATA-II-Platten einen leichten Vorteil für sich verbuchen zu können. Einen, den man aber beim täglichen Arbeiten kaum spüren wird. Der deutliche Geschwindigkeitsschub durch den Einsatz einer SSD wird die meisten Anwender ohnehin so verzücken, dass so mikroskopische Unterschiede nicht auffallen. Setzt man eine SSD als Systemplatte ein, auf dem vorzugsweise Windows 7 läuft, dann sollte man jedoch nicht damit rechnen, die in unserer Tabelle angegebenen Transferraten zu erreichen.

Testverfahren

Das liegt daran, dass wir ein Testverfahren wählen, das Vergleichbarkeit garantiert. Wir schließen jede einzelne SSD als Zweitlaufwerk an unser Testsystem an. Würden wir ein Betriebssystem auf der SSD installieren, so wie die meisten Anwender das wohl tun, und dann die Benchmarks von dieser SSD laufen lassen, dann kämen dabei nicht nur verfälschte Ergebnisse heraus, einige Werte könnten wir auch gar nicht erfassen.

Die empirische Erfahrung der Testlabor-Mitarbeiter des PC Magazins zeigt , dass man rund 30 Prozent an Transferleistung einbüst, wenn man seine SSD als Systemplatte einsetzt. Bei SSDs kommt aber noch eine weitere Besonderheit hinzu: Je mehr die Speicherzellen belegt sind, desto weniger kann die SSD ihre volle Leistung entfalten.

Wir überprüfen die SSD deshalb zunächst im "fabrikneuen" Zustand und beschreiben sie dann nach einem festgelegten Muster. Im "gebrauchten" Zustand müssen sie dann ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Damit entsprechen unsere Ergebnisse in guter Näherung dem, was die Platte später als Systemplatte auch leisten kann - bis auf die erwähnten rund 30 Prozent.

Für sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten kommt im PC-Magazin-Testlabor HD Tune Pro zum Einsatz. Dieses Tool erlaubt Schreib- und Lesevorgänge auf Festplatten, die nicht partitioniert sind und das beugt unvorhersehbarem Datenverlust vor. Für die mittlere Zugriffszeit setzen wir den AS SSD Benchmark ein, der speziell für Solid-State-Festplatten geschrieben wurde.

Wer seinen PC oder sein Laptop mit einer SSD aufrüsten möchte, der sollte aber mehr als die reinen Messwerte beachten.

Gute Anbindung

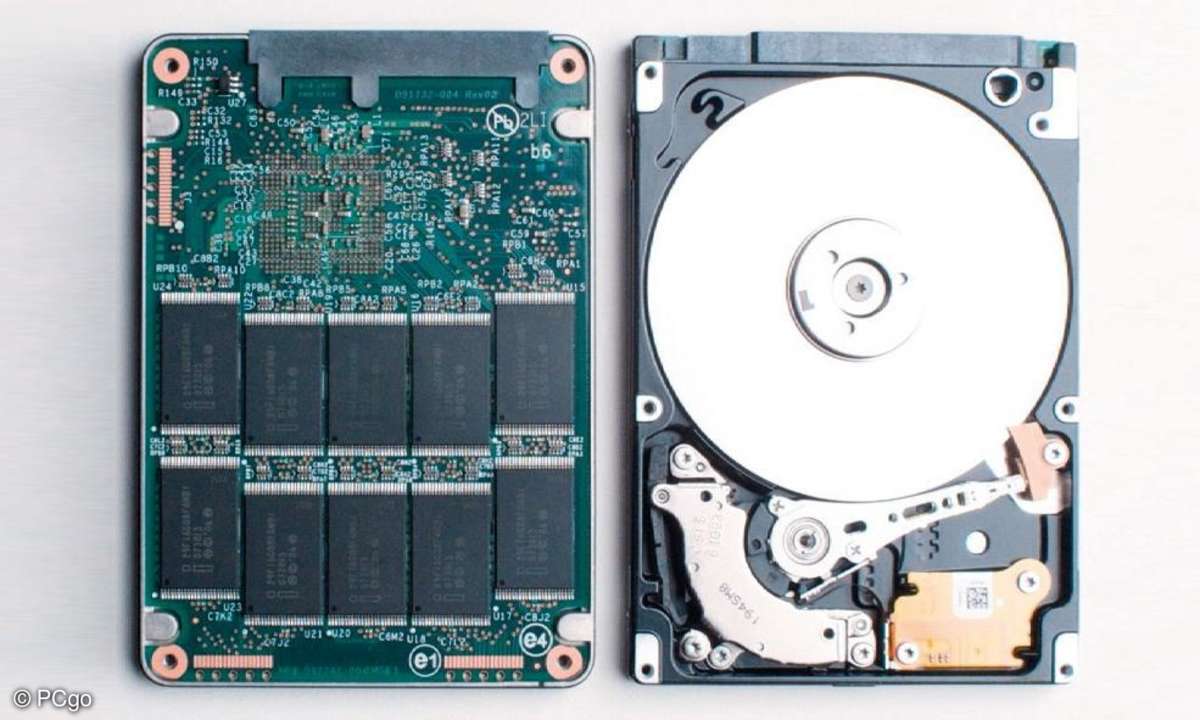

Für normale Festplatten galt bislang immer die Faustregel: Die Festplatte ist der Flaschenhals. Sie ist der Grund, warum ein noch so schnelles System nie über den Windows Leistungsindexwert 5,9 hinaus kommt. Wer sich eine SSD zulegen will, muss umdenken - und das gilt insbesondere für SSDs mit SATA-III-Anschluss. Denn: SATA ist eben nicht gleich SATA.

Wer die volle Leistung einer modernen SATA-III-Festplatte ausschöpfen will, braucht ein Mainboard mit entsprechenden Controllern. Dieser kann vom Chipsatz-Hersteller selbst sein, bei AMD beispielsweise der SB850, oder von einem Zulieferer wie etwa Marvell. Ein Vorteil beim AMD SB850 ist, dass er RAID unterstützt.

Allerdings sollte man genau prüfen, ob im RAID auch wichtige Befehle wie TRIM, Garbage Collection oder Wear Levelling funktionieren. Alternativ kann man mit einer Erweiterungskarte arbeiten.

Hat man eine optimale Umgebung geschaffen für eine schnelle SSD, so kann man sich an die Auswahl der Festplatte machen.