So funktionieren Kamera-Automatikprogramme

Mit verschiedenen Automatikprogrammen sorgen aktuelle Digitalkameras dafür, dass man möglichst sicher richtig belichtete Bilder macht. Gelingen dennoch keine perfekten Bilder, hilft es zu wissen, was die Kamera eigentlich macht, damit Sie mit manuellen Einstellungen zu noch besseren Ergebnissen kommen.

- So funktionieren Kamera-Automatikprogramme

- Teil 2: So funktionieren Kamera-Automatikprogramme

- Teil 3: So funktionieren Kamera-Automatikprogramme

Mit verschiedenen Automatikprogrammen sorgen aktuelle Digitalkameras dafür, dass man möglichst sicher richtig belichtete Bilder macht. Für optimale Ergebnisse müssen Sie je nach Funktion nur das passende Programm wählen. Gelingen dennoch keine perfekten Bilder, hilft es zu wissen, was die Kamer...

Mit verschiedenen Automatikprogrammen sorgen aktuelle Digitalkameras dafür, dass man möglichst sicher richtig belichtete Bilder macht. Für optimale Ergebnisse müssen Sie je nach Funktion nur das passende Programm wählen. Gelingen dennoch keine perfekten Bilder, hilft es zu wissen, was die Kamera eigentlich macht, damit Sie mit manuellen Einstellungen zu noch besseren Ergebnissen kommen.

Fotografen haben schon immer Verfahren eingesetzt, mit denen sie die Beleuchtungsstärke einer Szene feststellen können. Denn nur so wird gewährleistet, dass eine Aufnahme einwandfrei belichtet ist. Kennt man die in Lux (lx) angegebene Beleuchtungsstärke, ergibt sich daraus und aus der Empfindlichkeit des Sensors oder Films, welche Kombination von Blende und Zeit an der Kamera eingestellt werden muss, damit die richtige Lichtmenge auf Film oder Kamerasensor fällt. Die Zeiten ändern sich und durch technischen Fortschritt wurden die Verfahren zur Belichtungsmessung immer besser und anwenderfreundlicher.

Da auch aktuelle Digitalkameras eine Belichtungsmessung durchführen, die auf denselben Grundlagen basiert wie beim Fotografieren mit Film, lohnt sich ein Blick auf die historische Entwicklung der Verfahren.

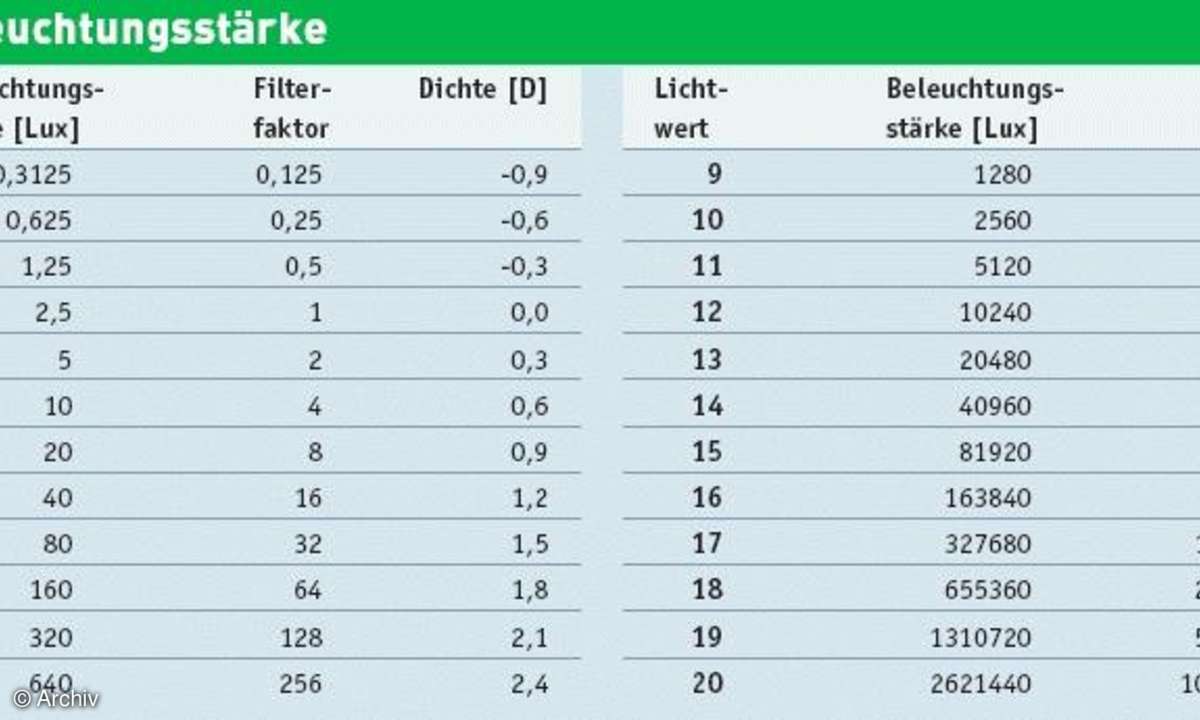

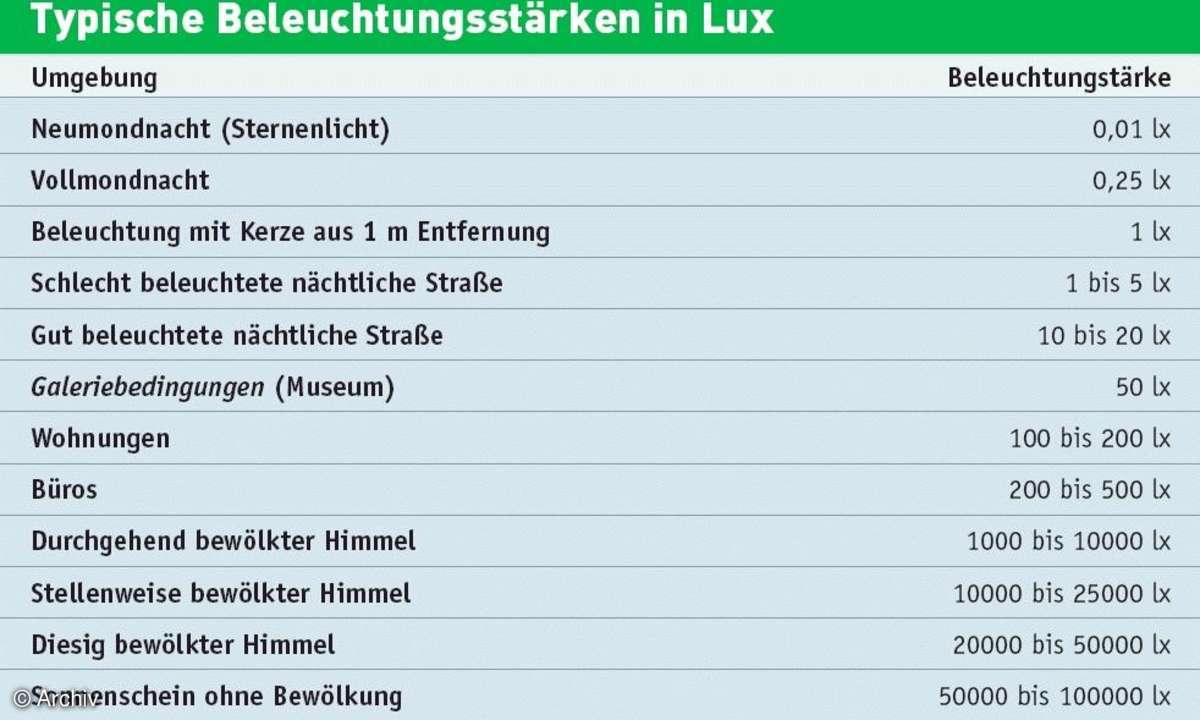

Typische Beleuchtungsstärken

In der Anfangszeit der Fotografie musste die Belichtung geschätzt werden. Entweder verließ sich ein Fotograf auf seine Erfahrung oder er hielt sich an Tabellen, in denen Blende und Belichtungszeit für typische Situationen aufgeführt waren. Solche Tabellen waren oft an Kameras angebracht und sind auch heute noch im Innenteil von Filmschachteln oder auf dem Beipackzettel abgedruckt. In der Tabelle Typische Belichtungsstärken in Lux ist die kennzeichnende Beleuchtungsstärke für verschiedene Beleuchtungssituationen in Lux aufgeführt. Technische Unterstützung für eine echte Belichtungsmessung gab es bis zur Erfindung photoelektrischer Zellen nur durch einfache optische Apparate, wie Durchsichtbelichtungsmesser, bei denen man die Helligkeit von Grauwerten vergleicht.

Elektrische Belichtungsmesser und der Lichtwert

Mit einem elektrischen Handbelichtungsmesser geschieht die Messung der Beleuchtungsstärke sehr viel genauer. Der Belichtungsmesser anfangs mit Selenzellen, heute mit lichtempfindlichen Halbleiterbauteilen ausgestattet misst die Beleuchtungsstärke und teilt über eine Skala die verschiedenen möglichen Blenden/Belichtungszeit-Kombinationen mit. So kann der Fotograf sie einfach ablesen und sehr schnell entscheiden, ob er mehr Wert auf eine bestimmte Belichtungszeit oder Blende legt.

Die hohe Messgenauigkeit elektrischer Belichtungsmesser wurde im Zuge der technischen Weiterentwicklung des Filmmaterials zur unverzichtbaren Grundlage für richtig belichtete Aufnahmen, denn Filme hatten einen immer engeren Belichtungsspielraum. Extrem sind Diafilme, aber auch aktuelle Farb- und Schwarzweiß- Filme verzeihen durch ihre hoch entwickelten lichtempfindlichen Emulsionen eine Fehlbelichtung deutlich schlechter als klassische Schwarzweiß-Filme.

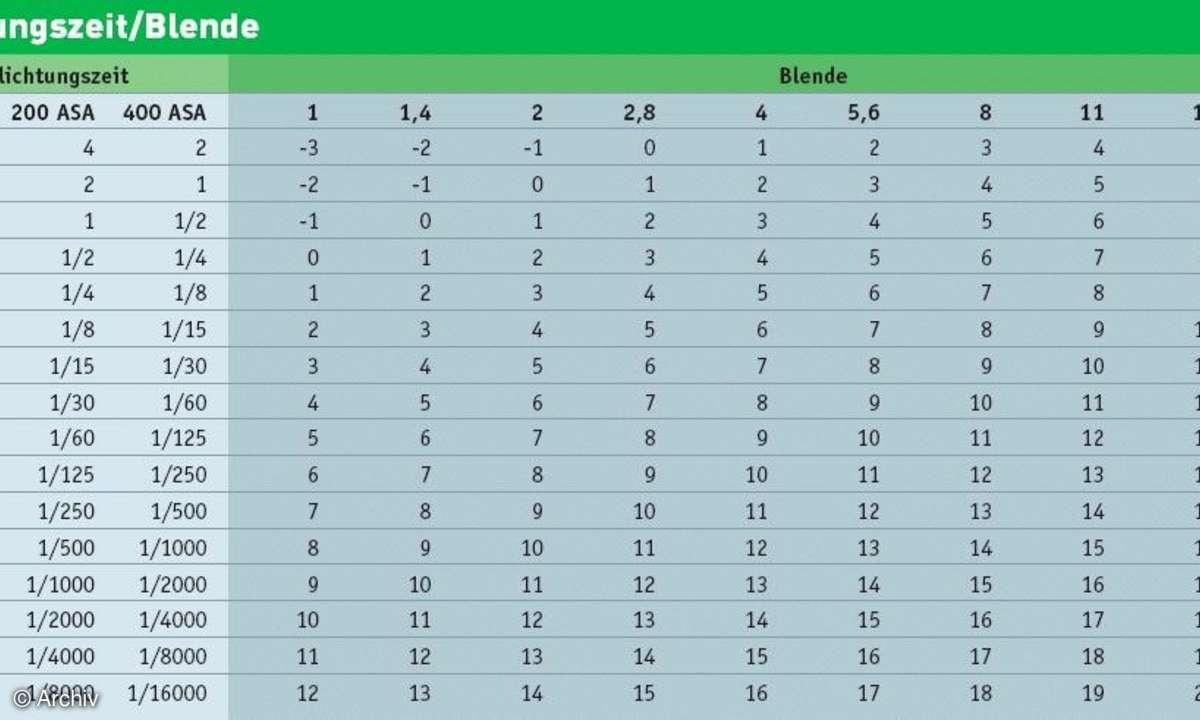

Mitte der 1950er-Jahre wurde dann zur Vereinheitlichung der Belichtungsmessung der Begriff Lichtwert (LW) eingeführt. Dieses international gültige Maß (englisch Light Value, LV oder Exposure Value, EV) basiert, anders als eine Lux-Angabe, auf den praktischen Grundlagen der Fotografie: Lichtwert 0 bedeutet 1 Sekunde Belichtungszeit bei Blende 1 und einer Filmempfindlichkeit von 100 ASA. Für Lichtwert 1 wird die Belichtungszeit halbiert oder die Blende um eine Stufe geschlossen. Für Lichtwert 2 wird die Belichtungszeit geviertelt oder die Blende um zwei Stufen geschlossen und so weiter.

In der Tabelle Lichtwert/Beleuchtungsstärke lässt sich der Lichtwert ablesen, der zu einer der Lux-Angaben aus der Tabelle Typische Belichtungsstärken in Lux gehört. Damit man nicht umständlich kalkulieren muss, welche Blende und Belichtungszeit bei einer bestimmten Beleuchtungsstärke zur gegebenen Sensor- oder Filmempfindlichkeit passen, lassen sich die möglichen Kombinationen für den ermittelten Lichtwert in der Tabelle Belichtungszeit/ Blende ablesen. Die Daten in dieser Tabelle sind die Grundlage für alle Belichtungsprogramme einer Kamera.

Blenden- und Zeitautomatik

Handbelichtungsmesser erlauben eine sehr hohe Genauigkeit, aber es ist umständlich und kostet Zeit, Belichtungszeit und Blende manuell auf die Kamera zu übertragen. Eine logische Folge war, dass es schon bald in die Kamera integrierte Belichtungsmesser mit Anzeige für Über- und Unterbelichtung gab. Ab Anfang der 1960er-Jahre begann dann der Siegeszug von automatischen Kameras, bei denen die Blende voreingestellt und die passende Belichtungszeit automatisch gewählt wird (Zeitautomatik). Oder aber die Belichtungszeit wird vorgegeben und die Blende automatisch eingestellt (Blendenautomatik).

Beide Automatiken haben Vorteile. Sportfotografen bevorzugen die Blendenautomatik, da es für sie am wichtigsten ist, eine so kurze Belichtungszeit einzustellen, dass eine Verwackelungs- und Bewegungsunschärfe vermieden wird (Faustregel gegen Verwackelungsunschärfe: bei Freihandfotografie Belichtungszeit höchstens 1 Sekunde durch Brennweite in mm bezogen auf KB-Format).

Die Zeitautomatik ist für Stillifer und Porträtfotografen ideal, da sie kreativ mit der Schärfentiefe arbeiten wollen, die von Objektivbrennweite und Objektivblende bestimmt wird. Auch für den weniger spezialisierten Einsatz, etwa für Reporter und Hobbyfotografen, ist die Zeitautomatik besser geeignet. Das gilt zumindest für konventionell zu bedienende Kameras, denn dort lässt sich die Blende über den Drehring am Objektiv schneller verstellen, als die Belichtungszeit über ein Einstellrad oder Kameramenü die Anzeige der Belichtungszeit im Sucher oder auf einem Display gibt eine indirekte Kontrollmöglichkeit.

Automatikprogramme

Heute haben gut ausgestattete Kameras sowohl Blenden- als auch Zeitautomatik. Der Fotograf kann von Aufnahme zu Aufnahme einfach umschalten.

Allerdings muss man immer noch selber entscheiden, welche dieser beiden Automatiken eingesetzt werden soll und welche Belichtungszeit oder Blende am geeignetsten ist. Weil die Entscheidung stark vom Motiv abhängt, haben moderne Kameras zur Unterstützung des Fotografen zusätzlich zu Blenden- und Zeitautomatik verschiedene Automatikprogramme, in die das Wissen von Profifotografen einprogrammiert ist.

Die Idee dahinter: Der Fotograf stellt das passende Programm ein und die Kamera macht vollautomatisch den Rest. Das ist sehr praktisch, weil schon Mittelklasse-Digitalkameras neben Blende und Belichtungszeit auch den internen Blitz und eine Änderung der Sensorempfindlichkeit einsetzen, um eine Aufnahme richtig zu belichten. Es gibt bei so arbeitenden Digitalkameras also zumindest einen variablen Faktor mehr als bei Analogkameras, bei denen für eine Empfindlichkeitsänderung immer der Film gewechselt werden muss.

Monitorhelligkeit messen mit der Digitalkamera

Es gibt ganz praktische Beispiele dafür, warum sich die Beschäftigung mit Belichtungsmessung nicht nur beim Fotografieren lohnt. So lässt sich die Leuchtdichte von Monitoren nicht nur mit speziellen Messgeräten oder Belichtungsmessern messen, sondern auch mit jeder Digitalkamera, die eine Empfindlichkeitseinstellung ermöglicht und Blende und Belichtungszeit anzeigt. Die Norm für Betrachtungsbedingungen für grafische Technologien und Fotografie (ISO 3664) fordert mindestens 75 cd/m2 Leuchtdichte für Monitore. Das entspricht der Leuchtdichte einer 1 Quadratmeter großen Fläche, die mit der 75 Haushaltskerzen entsprechenden Helligkeit leuchtet.

Röhrenmonitore werden, auch zur Schonung der Bildröhre, üblicherweise mit maximal 100 cd/m2 betrieben. Augenärzte warnen sogar davor, dass das Arbeiten an Monitoren mit mehr als 200 cd/m2 Helligkeit auf Dauer die Augen schädigen kann. Dass das durchaus sein kann, merkt man, wenn man nach längerer Arbeit an einem hell eingestellten TFT-Monitor bei anderen Tätigkeiten Sehschwierigkeiten hat. Besonders auffällig und störend ist es, wenn abwechselnd an unterschiedlich hellen TFT- und Röhrenmonitoren gearbeitet wird farbkritische Arbeiten können unter solchen Bedingungen nicht gemacht werden. Spätestens dann sollten Sie die Monitorhelligkeit messen und gegebenenfalls anpassen.

Ohne spezielles Messgerät verwenden Sie zur Leuchtdichtemessung einfach eine Kamera, deren Belichtungsautomatik Blende und Belichtungszeit anzeigt. Stellen Sie als Empfindlichkeit ISO 100 ein und messen Sie, welche Einstellungen die Kamera für ein vollformatiges Foto von einem am Monitor angezeigten weißen Dokument macht. Von Messungen im Hoch- und Querformat gilt dabei der höhere Wert, denn die Polarisation eines TFT-Panels kann die Belichtungsmessung beeinflussen! Bei Blende 4 und 1/30 s (oder einer adäquaten Blende/Zeit-Kombination) beträgt die Leuchtdichte 64 cd/m2 und bei Blende 5,6 und 1/30 s 128 cd/m2. Innerhalb dieses Bereiches ist ein Monitor für die Arbeit an einem normalen Büroarbeitsplatz eingestellt. Trotzdem gibt es Einsatzbedingungen, unter denen erheblich höhere Leuchtdichten erforderlich sind, denn die optimale Helligkeit wird vom Umgebungslicht bestimmt.

Für Schaufensterwerbung, an hellen Arbeitsplätzen oder zum Anschauen von Filmen in einem sonnigen Wohnzimmer benötigt man ein deutlich helleres Monitorbild, als unter normalen Arbeitsbedingungen im Büro.

Untersuchung verschiedener Automatiken

Um zu untersuchen, wie gut die Automatikprogramme funktionieren, haben wir aufwändige Messreihen bei Beleuchtungsstärken von LW1 bis LW15 durchgeführt. Dabei wurden die beiden nicht mehr ganz neuen, aber immer noch häufig genutzten Kompaktkameramodelle Kodak EasyShare DX6340 und Nikon Coolpix 3100 untersucht. Beide Kameras verfügen über eine Programmautomatik und die am häufigsten vorhandenen Motivprogramme. Die Zoomobjektive der Kameras wurden für die Messungen in der Weitwinkelstellung belassen, die nach dem Einschalter der Kamera Standard ist.

Auch sonst wurde nicht von den Standardeinstellungen abgewichen, wodurch automatische Empfindlichkeitssteuerung (beide Modelle haben Sensorempfindlichkeiten zwischen 100 und 400 ASA) und automatische Zuschaltung des Blitzes aktiv waren. Unberücksichtigt bleiben bei unseren Untersuchungen die verschiedenen Modifikationen der Motivprogramme über spezielle Menüs, die bei der Nikon Coolpix 3100 möglich sind sie beeinflussen vor allem die Wahl der Messpunkte für Schärfe und Belichtungsmessung.