Alles was Sie zum RPi 2 wissen müssen

Der neue Raspberry Pi 2 ist sechsmal schneller als das erste Modell des Mini-PCs. Dazu hat Microsoft angekündigt, dass Windows 10 auf dem RPi 2 laufen wird. Dies und alles weitere Wissenswerte zum neuen Raspberry Pi haben wir hier für Sie zusammengefasst.

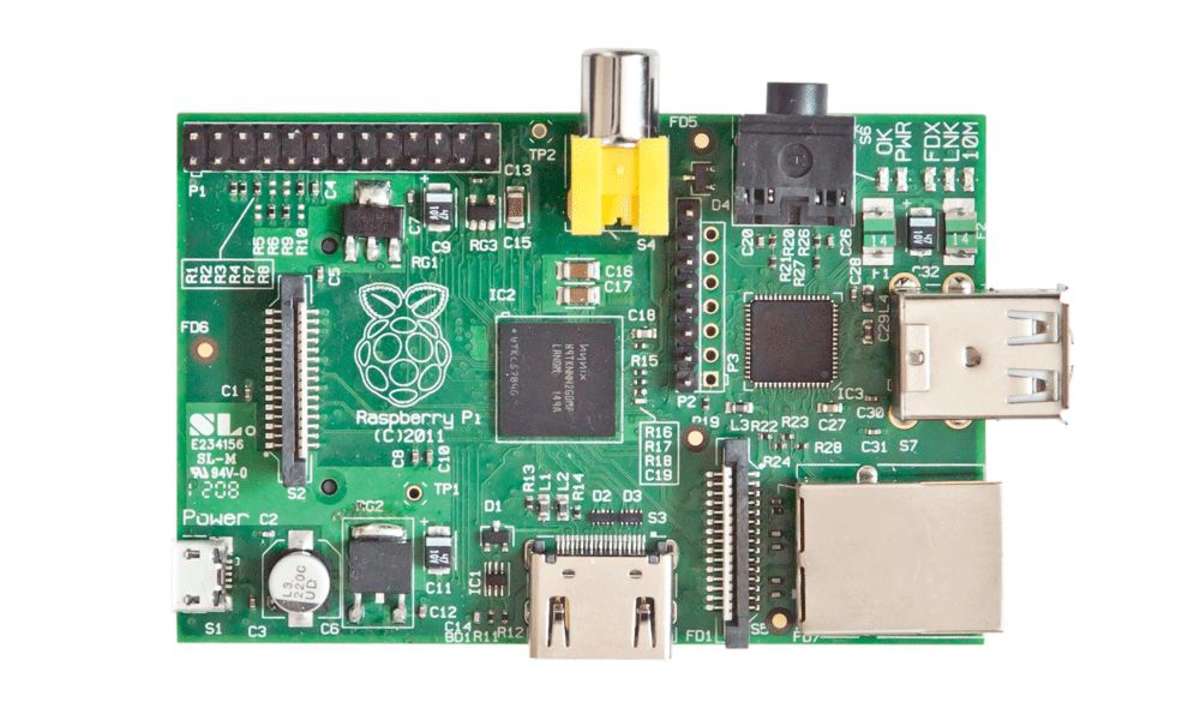

Die vier Prozessorkerne des Raspberry Pi 2, die zudem mit 900 MHz getaktet sind, wirken fast verschwenderisch. Rein rechnerisch verspricht das bei gut skalierenden Anwendungen die fünffache Rechenleistung gegenüber dem Vorgänger - Raspberry Pi B - mit nur einem Kern und 700 MHz. Die R...

Die vier Prozessorkerne des Raspberry Pi 2, die zudem mit 900 MHz getaktet sind, wirken fast verschwenderisch. Rein rechnerisch verspricht das bei gut skalierenden Anwendungen die fünffache Rechenleistung gegenüber dem Vorgänger - Raspberry Pi B - mit nur einem Kern und 700 MHz. Die Raspberry Pi Foundation sprach im Februar bei der Vorstellung des neuen Modells - Raspberry Pi 2 (kurz: RPi 2) - sogar von der sechsfachen Rechenleistung. Bezieht man einige Effizienzsteigerungen beim Wechsel von ARMv6 auf ARMv7 mit ein, dürfte dies der Realität entsprechen.

Selbst getestet

Um selbst zu testen, wie gut sich der Raspberry Pi 2 schlägt, haben wir einmal die GNU Binutils durchkompiliert. Es kamen identische SDKarten zum Einsatz, und die Zahl der Make-Jobs entsprach immer der Zahl der Prozessorkerne. Hier konnte der Raspberry Pi 2 mit 6:48 zu 45:10 Minuten die versprochene sechsfache Leistung ziemlich genau erbringen (die grobe Gegenprobe auf dem Vierkern-Xeon des Autors benötigte 32 Sekunden, ein Banana Pi 9:35 Minuten - hier allerdings unter Ubuntu 14.10 mit einem etwas aktuelleren Compiler).

Die Zahlen mögen beeindrucken, doch noch beeindruckender ist die Leistung als Desktop-System: Eben Upton, Vorstand der Raspberry Pi Foundation, meinte bei der Präsentation, dass man bei der Aussage "Ein prima Desktop-Computer für 35 Dollar" die Einschränkung "für 35 Dollar" nun streichen könne. Tatsächlich fühlt sich der Raspberry Pi 2 etwa so schnell an wie ein Zweikern-Notebook im Anderthalb-Gigahertz-Bereich von vor acht Jahren, deutlich schneller als die erste Intel-Atom-Generation von Herbst 2008. Die Nettops dieser Ära können sie folglich guten Gewissens gegen einen Raspberry Pi 2 austauschen. Dieser zieht mit geladenem Desktop auch weniger als zwei Watt und sollte auch unter Last unter fünf Watt bleiben.

... und doch kein Update

Manche Dinge ändern sich aber nicht: Der im Vorgängermodell verbaute Broadcom 2835 wurde eigentlich für Handy-HDMI-Sticks, Settop-Boxen und Ähnliches konstruiert. Bei diesen Geräten sind die abzuspielenden Daten entweder per WLAN verfügbar oder werden von der internen eMMC (embedded MMC) abgespielt.

Beim Minicomputer sind jedoch verschiedenste IO-Möglichkeiten gefragt: Videos liegen auf einer externen Platte, vielleicht läuft gerade eine Aufnahme über einen per USB angebundenen DVB-T-Stick, und möglicherweise greift ein anderer Rechner im Netz auf solch eine Aufnahme zu. Das sollte kein Problem sein?

Leider ist es das: Beim Raspberry Pi 2 ist die Ethernetschnittstelle an den einzigen internen USB-Hub angebunden und muss sich folglich Datenraten mit DVBT-Stick, WLAN-Interfaces und externen Festplatten teilen. Diesen Ansatz behält auch der aktualisierte Chipsatz BCM 2836 bei - Server mit massiv konkurrierendem Input-Output kann die Konkurrenz besser.

Die Software-Frage

Ein weiterer großer Vorteil der ARMv7-Architektur ist, dass es für diese Plattform von den großen Distributionen Debian, Ubuntu, Redhat/Fedora und openSUSE längst Pakete für ARMv7 gibt.

Die Raspberry Pi Foundation geht zunächst noch einen pragmatischen Weg: Offizielle Images sind für beide Plattformen, ARMv6 und v7, ausgelegt. In der Regel wird dabei nur der Kern in einer für den Prozessor optimierten Version gebootet. Die Binärdateien von Programmen und Bibliotheken bleiben auf dem (aufwärtskompatiblen) Stand ARMv6. Schätzungsweise 5 bis 20 Prozent Performanceeinbuße je nach Anwendung werden dabei in Kauf genommen. Experimentierwillige Nutzer können auf ein erstes Images zurückgreifen, das aus einer Kombination von offiziellen Paketquellen und dem Raspbian-Kernel erstellt wurde.

Raspberry Pi 2: Was ist mit Windows?

Plötzlich ist auch Microsoft mit an Bord. Microsoft hat erkannt, dass es das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) nicht kampflos Linux überlassen kann. So kündigte der Konzern Windows-10-Unterstützung für Raspberry Pi 2 an. Darunter sollte man sich aber kein normales Windows mit Desktop vorstellen, sondern die auf Kommandozeile und Programmierschnittstelle abgespeckte IoT-Variante.

Immerhin: Dank besserer Speicherausstattung und Display-Schnittstelle dürfte auch bei Microsoft der Drang da sein, zumindest eine rudimentäre grafische Shell anzubieten, um die Programmierung von Interfaces für Touchscreens etc. zu vereinfachen.

Zu Raspberry Pi 2 oder zu Alternativen greifen?

Der erwähnte USB-Flaschenhals des Raspberry Pi 2 macht Alternativen attraktiv. Die stehen mit Cubieboard, Banana Pi und Orange Pi bereit. Alle drei warten mit SATA-Schnittstelle und Gigabit-Ethernet auf. Insbesondere Banana Pi hat hierzulande eine beachtliche Community erreicht.

Wer jedoch mit den alternativen Einplatinencomputern liebäugelt, sollte sich klar sein, dass bei diesen der Haken in der aufwendiger zu konfigurierenden Software liegt: Keine der Alternativen hat vergleichsweise starke Unterstützer wie die Raspberry Pi Foundation.

Die Zusammenstellung der Linux-Images nehmen dort kleine Projektteams in ihrer Freizeit vor - diese legen meist weniger Wert auf hohen Komfort und verlangen daher gelegentlich vom Nutzer, dass er selbst einen Treiber übersetzt. Wer bereits auf ein paar Jahre Linux-Erfahrung zurückblicken kann, findet mit Banana Pi und Co. die deutlich besser als Server geeigneten Alternativen.

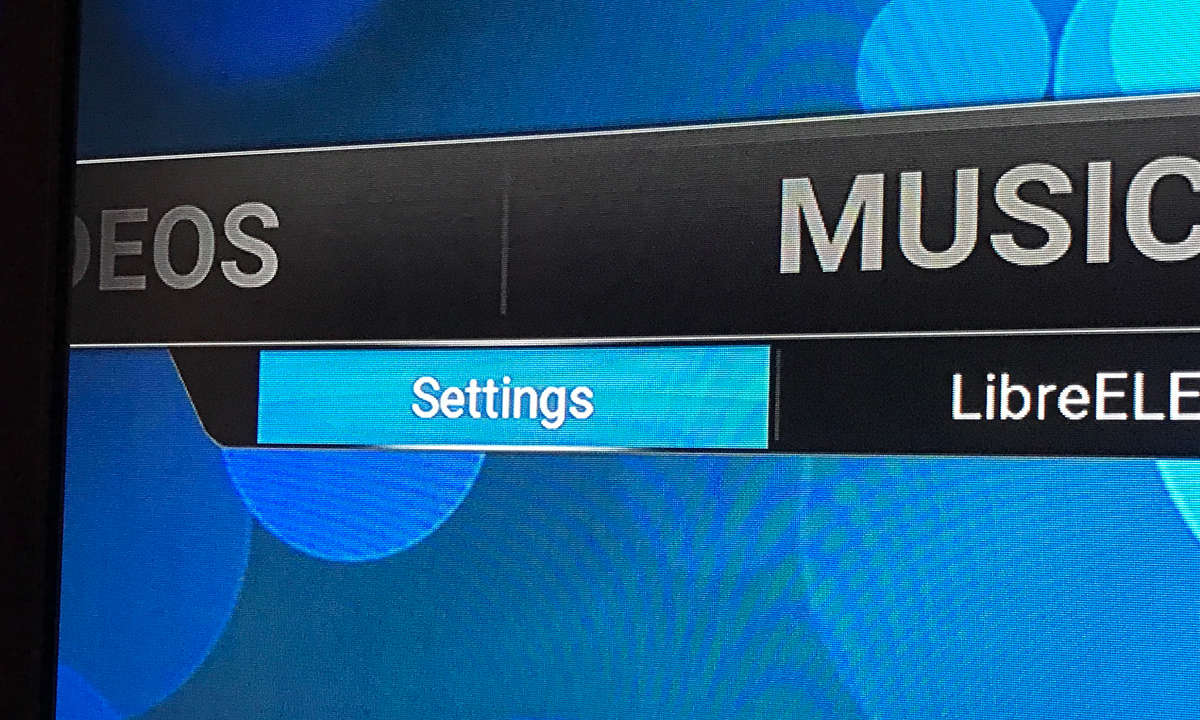

Wer mit OpenELEC einen Mediacenter aufsetzen will, erste Experimente mit der Familien-OwnCloud starten möchte, einen einfachen Lerncomputer für die Kinder sucht oder für wen der Einplatinencomputer der Linux-Einstieg überhaupt ist, erhält mit dem neuen Raspberry Pi den besten Kompromiss aus Preis, Leistung und Komfort.

Hier finden Sie das Franzis Raspberry Pi Lernpaket für Kids.