Die TV-Trends der nächsten zehn Jahre

Wir wagen den Blick in die nahe und ferne TV-Zukunft. Wie werden wir in zehn Jahren fernsehen? Was nehmen wir auf, wie und vor allem wo schauen wir es an?

TV-Geräte: Grösser, dünner, billiger

"Auch in fünf bis zehn Jahren wird LCD die beherrschende Technologie für Flat-TVs sein", prophezeit der Spezialist Dr. Thomas Kietzke vom Flüssigkristall-Weltmarktführer Merck. Es gehört sicher zu seinem Job, das zu sagen. Schließlich verdient sein Arbeitgeber mit dem Rohstoff für die LCD-TV-Produktion eine Menge Geld.

Die Begründung leuchtet dennoch ein: Die Produktion von immer größer, sparsamer und leichter werdenden LCD-TVs wird kontinuierlich billiger. Deshalb sind laut Dr. Kietzke "die Preise für LCD-TVs auf ein Niveau gefallen, bei dem es für alternative Display-Technologien schwer wird, konkurrenzfähig zu werden."

Die Erfahrung der letzten Jahre gibt ihm Recht: Neue Systeme wie SED von Toshiba und Canon oder organische Leuchtdioden (OLED), die gleich mehrere Hersteller immer wieder als TVErsatztechnologie vorstellen, fristen im TV-Markt ein Schattendasein.

Keine ausgereifte Fertigung, zu teuer, nicht langlebig genug: Die Argumente gegen die LCD-Alternativen sprechen alles an außer der Bildqualität. Selbst Plasma-TVs scheinen trotz ihrer überlegenen Bildharmonie auf dem absteigenden Ast gelandet zu sein.

Deshalb dürfte sich an den TV-Geräten für den Massenmarkt in den nächsten Jahren wenig ändern. Die flachsten LCD-Exemplare sind heute schon unter drei Millimeter dünn. Weniger geht kaum: Den meisten Platz im modernen Flat-TV schlucken Anschlüsse und Elektronik.

Was kommt als Nächstes? "Die Leute werden künftig eher für weniger Geld mehr Bildschirme kaufen und sie an anderen Orten anbringen als bisher", schätzt Dr. Kietzke und sagt den LCD-TVs eine große Karriere in der Küche oder im Schlafzimmer voraus.

Light Touch

TouchScreens für alle Fälle

Doch für spezielle Anwendungen bringen sich Alternativtechnologien in Stellung. Zum Beispiel in der Küche. Werden die Spaghetti während der Tagesschau al dente? Suchen Sie ein Rezept für die Nudelsoße? Da wäre ein Touchscreen neben dem Herd optimal. Doch es ist kein Spaß, den LCD-Monitor in der Küche halbwegs fettfrei zu halten.

Alternative: Ein Mikroprojektor wirft per "holografischer Laserprojektion" das TV-Bild oder eine Website auf die Küchen-Arbeitsplatte. Und die schmierige Tastatur? Die beamt der Projektor bei Bedarf mit auf die Küchenarbeitsplatte und erfasst die Fingerbewegung mit Infrarotsensoren.

Die Technik dahinter heißt "Light Touch" und soll 2011 marktreif werden. Der Vorteil: Wer mit fettigen Fingern tippt, muss nachher nur den Tisch abwischen.

Mit FlexUPD haben die Materialforscher vom taiwanesischen ITRI- Institut eine Möglichkeit gefunden, LCD-, OLED- und E-Ink-Zellen auf ein biegsames und hitzeresistentes Trägermaterial aufzubringen.

Rollen, falten oder knittern?

Andere Display-Innovationen sind eher für den mobilen Einsatz gedacht. "Der rollbare Bildschirm ist nur noch ein bis zwei Jahre vom Massenmarkt entfernt", prophezeit Dr. Janglin Chen. Der Leiter des Display Technology Centers beim Taiwanesischen Industrial Technology Research Institute (ITRI) muss es wissen.

Er und seine Mitarbeiter erhielten im November 2010 den Goldenen Innovationspreis des Wall Street Journal für ihre FlexUPD-Technik. Sie erlaubt es, alle Arten von Halbleiter-Displays auf eine biegsame Trägerfolie zu montieren. Anwendungen dieser Falt- und Roll-Displays werden nach seiner Ansicht auf absehbare Zeit vor allem unterwegs zum Einsatz kommen.

"Für die nächsten Jahre planen wir Bildschirmgrößen bis etwa 20 Zoll", sagt Dr. Chen und glaubt, dass E-Book-Reader eine optimale Anwendung für die Flatter-Screens seien. "Mit FlexUPD kommt die Form eines E-Book-Readers viel näher an ein normales Buch als iPad oder Kindle heute", sagt Chen und schwärmt von elektronischen Bilder- und Schulbüchern für Kinder - zum Umblättern und Schmökern.

Doch zunächst dürfte es einfachere Anwendungen geben. Biegsame Displays ermöglichen besonders robuste Geräte. Schließlich ist ein Tablet-Computer, dessen Bildschirm und Gehäuse bei Druck und Stößen nachgeben, bruchsicherer als ein Gerät mit Glas-Display.

Doch das wahre Potenzial flexibler Displays wird sich erst entfalten, wenn die Technologie verfügbar und erschwinglich wird. Dann dürften Produktdesigner anfangen, mit neuen Anwendungen zu spielen. Mit FlexUPD sei es "viel einfacher, ein rundes Display zu bauen als eines aus Glas", sagt Dr. Chen.

Riesige, aneinandergenähte Mosaik-Panels an Hauswänden könnten ebenso möglich sein wie Digital-Etiketten auf der Jacke - zum Beispiel als moderne Alternative zum Anti-Atomkraft-Button.

Toshiba will bereits Anfang 2011 die ersten 3D-TVs ohne Brille anbieten - hier das 50-Zentimeter-Modell 20GL1. Größere Geräte mit dieser Technik dürften aber noch einige Zeit auf sich warten lassen.

Wird 3D zum Alltatagsfernsehen?

Ob und in welchem Umfang sich der aktuelle 3D-Hype fortsetzt, hängt nicht nur von der Entwicklung von 3D-Fernsehern ab, sondern auch vom Nachschub an gut gemachten 3D-Filmen. Aber so lange relativ teure und klobige Shutterbrillen für den 3D-Genuss nötig sind, wird es wohl kein Alltagsphänomen.

Viele Hersteller arbeiten deshalb an Methoden, um 3D-Bilder ohne Brille auf den TV-Schirm zu bannen. Toshiba will in diesen Tagen in Japan die ersten 3D-TVs ohne Brille einführen. Die beiden Geräte mit 30 und 50 Zentimetern Bilddiagonale berechnen dafür neun verschiedene perspektivisch verschobene Bilder.

Eine Linsenkonstruktion vor dem Bildschirm macht je nach Standort des Zuschauers eine Perspektive pro Auge sichtbar, was für einen möglichst großen Betrachtungsbereich sorgen soll. Doch selbst TV-Marketing-Chef Sascha Lange von Toshiba Europe räumt ein, dass die Technologie am Anfang steht: "Es wird noch einige Jahre dauern, bis 3D-TV ohne Brille auch auf Bildschirmen mit Diagonalen über 40 Zoll zu einem akzeptablen Preis möglich sein wird."

Der Traum vom 3D-Gucken ohne Brille treibt auch andere Entwickler um: Das taiwanesische Industrial Technology Research Institute (ITRI) hat eine Methode namens i2/3DW entwickelt, die 3D-Gucken am Computer ohne Brille erlaubt. Der Clou: Der Monitor kann mit i2/3DW sogar Teilbereiche des Bildes wie etwa ein Videofenster in 3D zeigen, während der Text darum herum in herkömmlicher Ansicht zu sehen ist.

Statt mit Linsen vor dem Bildschirm oder einer Shutterbrille erfolgt die Trennung zwischen den Bildern fürs linke und rechte Auge über ein zusätzliches LCD-Panel einige Millimeter vor dem Bildschirm. Im 3D-Bildbereich trennt dieses Zweit-Panel im Zusammenspiel mit dem dahinter dargestellten Bild und einer auf die Augenpositionen abgestimmten Hell-dunkel-Schaltung beider Panels die Bilder für das rechte und linke Auge.

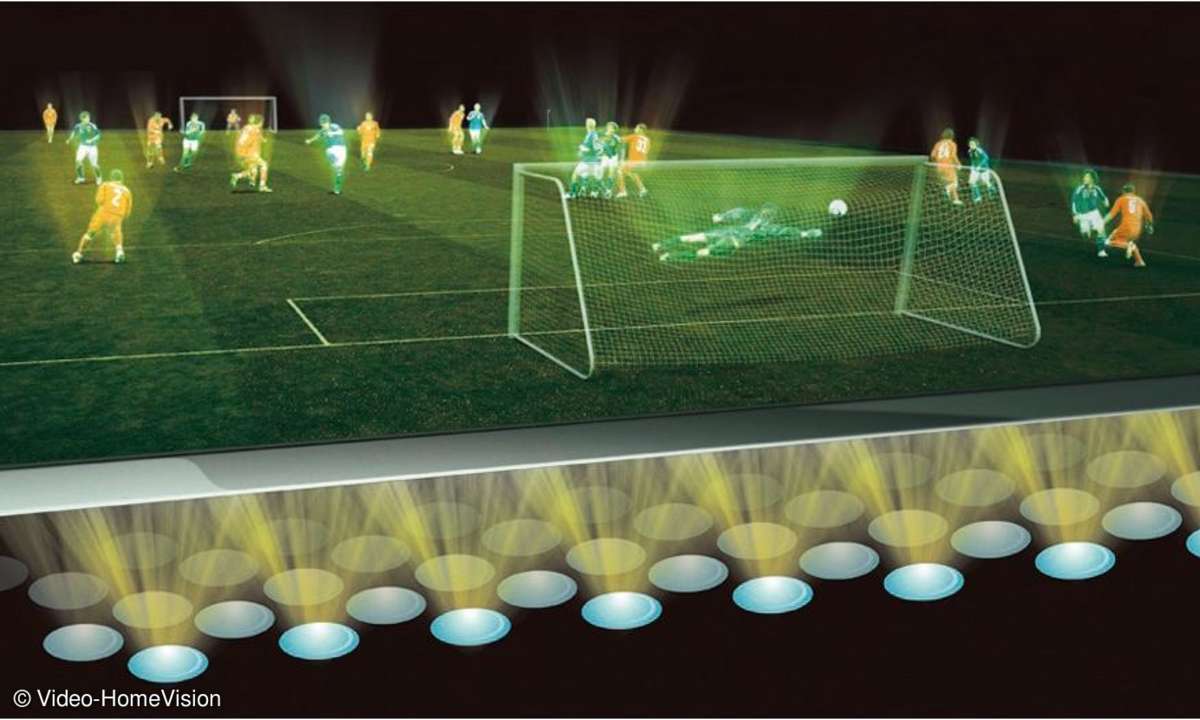

Japans Bewerbungskommission für die Fußball- WM 2022 will die Spiele in 3D fi lmen, um sie per holografi scher 3D-Projektion auf anderen Fußballplätzen nachzustellen.

Echtes 3D - die reale Vision?

Trotz aller brillenlosen Konzepte: 3D-Bilder auf einem flachen Display sind doch nur die "halbe Miete". Eine echte dreidimensionale Projektion im Raum würde alle Probleme heutiger und künftiger 3D-TVs lösen. Sony stellte etwa 2010 erstmals ein echtes 3D-Display vor: den Ray Modeler.

Mithilfe einer rotierenden Projektion mit speziellen LED-Lichtquellen zeigt er in einer zylinderförmigen Mini-Vitrine räumliche Ansichten von Personen oder Gegenständen. Diese Hologrammähnlichen Bilder wirkten im Prototyp noch etwas pixelig, doch die Idee überzeugt - das gilt zumindest für Objekte in einer Ausstellung.

Daneben gibt es bereits sogenannte Helio-Displays oder Fogscreens. Sie projizieren mit Laserlicht dreidimensionale Formen scheinbar in die Luft. Solche holografischen 3D-Präsentationen werden vor allem für Bühnenshows eingesetzt.

Indes hat die japanische Bewerbungskommission für die FIFA-Fußball-WM 2022 versprochen, die Spiele so aufzuzeichnen, dass sie auf Fußballplätzen mit holografischer Projektion in 3D gezeigt werden können: als Public Viewing am originalgetreuen Schauplatz.

Die Technik ist aber noch längst nicht so weit, dass sich die 3DBilder von 22 Fußballspielern plus Ball in ein Stadion projizieren lassen. In elf Jahren wäre das aber denkbar - auch ohne Fußball-WM in Japan.

Aus Kinosälen werden dann verdunkelte Theaterräume, in die der Holo-Film in echter 3D-Ansicht projiziert wird. Fürs Heimkino steht dann allerdings ein großer Umbau an, denn hinter der Leinwand wird ein zusätzlicher "Spielraum" benötigt.

Fernsehen oder surfen?

Statistiker beobachten schon seit Jahren, wie sich der Medienkonsum im Alltag wandelt: Klassische Medien wie TV, Radio oder Zeitungen gehen zurück, da wir immer mehr Zeit im Internet verbringen. Doch es spricht einiges dafür, dass Film und Fernsehen auch in zehn Jahren noch ähnlich wichtig sind wie heute. Denn viele der heutigen TV-typischen Inhalte beziehen wir dann eher über das Internet.

Schon allein deshalb ergänzen immer mehr TV-Hersteller ihre Topmodelle mit Online-Funktionen wie VieraCast (Panasonic), Net TV (Philips) oder BRAVIA Internet Video (Sony). Noch ganz neu ist das gerade erst in den USA gestartete System "Google TV" in neuen Sony-Modellen und einer Set-Top-Box von Logitech.

Mit derart vernetzten TV-Empfängern wird es bald keinen großen Unterschied mehr machen, ob man mit der Fernbedienung auf die Tagesschau schaltet, Nachrichtenvideos von "Spiegel Online" aufruft oder die neuesten Technik-News bei magnus.de liest.

Während solche Dienste dem Zuschauer eine neue Informationsfreiheit bringen, geraten traditionelle Geschäftsmodelle ins Wanken: Wer schaut noch Filme mit Dauerwerbung bei RTL oder ProSieben, wenn er sich im Unterhaltungsangebot des gesamten Internets bedienen kann?

In den USA erlebt Google derzeit einen heftigen Machtkampf um die Hoheit auf dem TV-Bildschirm: Google TV hatte die Fernsehserien der großen TV-Sender aus deren Web-Angebot in das Google-TV-Portal verlinkt. Mehrere Sender und Kabelanbieter wie Viacom, MTV und Nickelodeon sperrten daraufhin diese Inhalte für Google-TV-Geräte. Was Zuschauer am Computer frei übers Internet anschauen können, ist auf dem TV-Schirm nicht mehr zu sehen.

Umwälzungen in der Verfügbarkeit von Inhalten und den Geschäftsmodellen der TV-Sender dürften uns in Deutschland auch erwarten, wenn sich hybride TVs weiter durchsetzen.

Die Experten des Marktforschungs-Unternehmens Booz & Co. etwa sagen voraus, dass im Jahr 2015 schon fast ein Drittel der Umsätze der deutschen TV-Branche für Pay-TV, Online-Mehrwertdienste und andere Angebote im Bereich "New Media" anfallen. Die heutigen Sender müssen auf der Hut sein, dass sie von diesem Kuchen auch genug abbekommen, um ihre Werbeeinbußen auszugleichen.

Flexibel wie nie

Der klassische Videorekorder wird über kurz oder lang von der Bildfläche verschwinden. Gut möglich, dass wir auch in zehn Jahren noch das eine oder andere Gerät mit Festplatte verwenden. Doch die lokalen Speicher werden sich immer mehr zu Servern entwickeln. Sie speichern Inhalte, um sie lokal oder auf weit entfernten Geräten wiederzugeben.

Die aktuellen HDTV-Rekorder von Panasonic machen es vor: Per LAN-Anschluss und Server-Funktion können Panasonic-TVs und teilweise auch DLNA-Geräte anderer Fabrikate via Heimnetzwerk auf Fotos und Video-Aufnahmen von der Festplatte zugreifen. TV-Aufnahmen lassen sich so etwa auch im Bett mit einem Windows-7-Notebook anschauen.

In eine andere Richtung gehen Online-Videorekorder wie Save.TV oder BONG.TV. Sie speichern zuvor programmierte Sendungen auf dem Server des Anbieters und stellen sie von dort aus zum Download bereit.

Beide Ansätze sind erst der Anfang: Künftig könnten eigene Wiedergabegeräte mit einem Internet-Dienst verbunden sein. Online programmierte Sendungen stehen dann nach der Aufzeichnung per Streaming am heimischen Rekorder, auf dem mobilen Video-Player und am Computer zur Wiedergabe bereit.

Anbieter wie Apple könnten einen solchen Dienst in die Infrastruktur von Mobilgeräten, in Apple TV und iTunes integrieren. Ein solches Angebot rundet auch virtuelle Videotheken a la Maxdome, Videoload oder iTunes praktisch ab: Die clevere Kombination aus TV-Aufnahmeservice und werbefreiem Spielfilm-Abruf gegen Gebühr könnte die Lösung sein für das universelle Medienportal von morgen.

Musikfreunde bekommen schon heute einen preiswerten umfassenden Service. Portale wie simfy.de bieten Zugriff auf fast alles, was die Musikbranche zu bieten hat. Am Computer, auf Smartphones oder über das iPad kann man für knapp zehn Euro im Monat unbegrenzt Musik hören, Playlists anlegen und sich mit Freunden über Lieblingshits austauschen.

Das klappt online und auf Mobilgeräten auch ohne Internet-Verbindung. Für das kommerzielle Fernsehen könnten ähnlich übergreifende Angebote in den nächsten Jahren das "Ei des Kolumbus" werden.

Jedem seinen Film

Die Freiheit ist künftig nicht zu Ende, wenn der Film startet. Ein ganzer Industriezweig macht sich zurzeit daran, die Worthülse "interaktives Fernsehen" mit Leben zu füllen. Nicht, indem man bei "Wer wird Millionär?" mitraten darf - das war gestern. Morgen wählt der Zuschauer, aus welcher Perspektive er einen Krimi sehen will: aus der des Kommissars oder aus der des Mörders.

Noch einen Schritt weiter gehen animierte Filme, in denen einzelne oder alle Zuschauer die Handlung beeinflussen: durch Abstimmungen, per Game Controller oder Gestensteuerung an der Webcam.

Die Grenzen zwischen Filmen und Computerspiel verschwinden allmählich. Filmprojekte wie "Gamecast TV" oder "Survive the Outbreak" sind erste Tests in diesem neuen Feld. So richtig in Schwung wird das Genre kommen, wenn sich große Computerspiele-Anbieter des Themas annehmen.

Denon CEOL

Meine Daten - überall!

Wo befinden sich die Digitalfotos vom letzten Urlaub: auf dem Handy, auf dem Notebook oder auf der mobilen Festplatte? Wer kennt nicht das Datenchaos? Immer findet man das zuletzt, was man gerade vorführen möchte.

Für eigene Foto-, Musik und Filmarchive sowie für die Übersicht über alle Geräte der eigenen Anlage wird Ordnung eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre sein. Das Ziel heißt: weniger Datenchaos, weniger Tastengräber und weniger ungeduldige Mitmenschen, die darauf warten, dass Sie den Super-Schnappschuss vom letzten Urlaub vorführen.

Moderne Smartphones und die Vernetzung zwischen verschiedenen Geräten spielen dabei eine wichtige Rolle. Schon heute gibt es immer mehr Apps für iPhone, Android-Handys und Co., um die Heimanlage zu steuern. Das klappt logischerweise nur mit Geräten, die selbst einen Netzwerk- Anschluss haben. Denn die Touchscreens kommunizieren nicht infra-rot, sondern per Bluetooth, WLAN und UMTS.

Das Problem dürfte sich aber bald lösen: Blu-ray-Player haben einen LAN-Anschluss, hybride TV-Geräte und Set-Top-Boxen ebenso. Und unter den neueren Musikanlagen und AV-Receivern setzt sich das Netzwerk für Musik-Streaming, Web-Radio und Co. immer mehr durch. So stehen die Chancen gut, dass wir in Zukunft statt Fernbedienungen in der Sofaritze nur noch Apps auf dem Smartphone suchen.

Für die Medienübertragung sorgen dann universelle Netzwerk-Formate, wie sie im Umfeld des DLNA-Standards bereits entstehen. Damit lassen sich schon jetzt Fotos, Videos und Musik vom Computer, von Netzwerk-Festplatten und teils sogar direkt aus dem Handy- oder Kameraspeicher zum TV-Gerät schicken.

Samsung bietet etwa mit der "AllShare"-Funktion in immer mehr Geräten eine gut funktionierende Medienvernetzung auf Basis der DLNA-Technik. Hier dient das Smartphone wahlweise als Medienserver, Fernbedienung oder Wiedergabegerät für Fotos, Videos und Musik.

Auch Apple geht mit riesigen Schritten in Richtung Multimedia- Vernetzung: Die Airplay-Funktion aus iTunes übertrug bislang Musikinhalte vom Computer an die Set-Top-Box Apple TV. Jetzt klappt das auch mit Airplay-fähigen Audiogeräten wie etwa der Denon-Minianlage CEOL N7 oder Airplay-zertifizierten Geräten anderer Hersteller.

Und aus iTunes oder vom iPad lassen sich nun auch Videos zur Apple-TV-Box schicken, und das iPhone überträgt auch Fotos aus seinem Aufnahmespeicher in Richtung TV-Bildschirm.

Ein spezieller Streaming-Chipsatz des Schweizer Entwicklers BridgeCo macht die neuen Apple-Vernetzungs-Features möglich. Hausaufgabe für die nächsten Jahre: Die Vernetzung muss störungsfrei klappen - nicht nur zwischen den Geräten einer einzigen Marke oder innerhalb der Apple-Welt.

Smartphones werden künftig immer mehr Rollen spielen - als Mediencenter, als Fernbedienung und als intelligente Kamera, die Bilder zusammen mit Ortsinformationen speichern.

Ich weiss, wo Du letzten Sommer warst

Für Fotografen und Filmer wird die Zukunft informativ. Künftig bestehen Fotos und Videos nicht mehr nur aus Pixeln oder Bewegtbildern. Daten über den Aufnahmeort und dortige Sehenswürdigkeiten könnten zu echten Urlaubserinnerungen werden - mehr als nur die Positionsdaten des Aufnahmeortes, die Smartphones und Kameras mit GPS-Empfänger ja heute schon speichern.

Künftig könnte Augmented Reality Teil der Foto- und Video-Aufnahme sein. Solche Funktionen gibt es bereits für Smartphones. Ein Beispiel ist die iPhone App acrossair. Sie zeigt das Kamerabild auf dem Display zusammen mit Informationen zu Sehenswürdigkeiten oder Geschäften in der Gegend. Die Daten ruft das Handy auf Basis des aktuellen Ortes und der Blickrichtung vom Server des Anbieters ab.

Das Kamerabild wird also auf dem Display um lokale Informationen ergänzt. Bisher klappt das nur live, aber es dürfte technisch machbar sein, auch Camcorder und Fotokameras die Wikipedia-Infos zu einer fotografierten Kirche mit speichern zu lassen.

Bei der Präsentation der Urlaubsbilder lassen sich die Infos dann möglicherweise als Laufschrift einblenden oder als automatisch generierter Sprecherkommentar in die Vorführung einbetten. Vielleicht fallen cleveren Erfindern in den nächsten Jahren aber auch noch bessere Lösungen ein, um Informationen in Bild und Ton zu präsentieren.