Der Winter im digitalen Fokus

Beim Objektivwechsel darf keine Luftfeuchtigkeit ins Innere der Kamera eindringen.

TIPP 1:Vorsicht - Temperaturunterschiede

Die Winterzeit ist immer eine Härteprüfung für die Kamera-Ausrüstung. Besonders der Temperaturunterschied zwischen draußen und drinnen kann für einige Überraschungen sorgen, beispielsweise beim Wechseln des Objektives bei einer Spiegelreflexkamera.

Lassen Sie der Kamera Zeit, sich an die Umgebungstemperatur anzupassen. Bei einem Kälte-Wärme-Wechsel kann die Kamera mit Kondenswasser beschlagen. Achten Sie vor der weiteren Verwendung darauf, dass das Gerät gut abtrocknet. Mit "Schnell einmal mit dem Handtuch drüber" ist es nicht getan. An der Kamera setzt sich sofort wieder Wasser aus der warmen Umgebungsluft fest. Warten Sie so lange, bis sich die gesamte Kamera akklimatisiert und die Umgebungstemperatur angenommen hat. In der Regel verflüchtigt sich dann auch das Kondenswasser in der Umgebungsluft.

Besonders vorsichtig sollten Sie beim Objektivwechsel vorgehen. Der Wechsel sollte nur dann erfolgen, wenn die gesamte Kamera und das Austauschobjektiv die Umgebungstemperatur angenommen hat. Auch wenn Sie die Kamera oder das Objektiv aus der Kameratasche ziehen, sollten Sie einige Zeit verstreichen lassen. Denn in den gepolsterten Taschen ist es meist um einige Grad wärmer als auf dem Ski-Hang. Die wenigen Sekunden eines Objektivwechsels können ausreichen, dass das Innere der Kamera Feuchtigkeit aufnimmt. Das ist schlecht für die mechanischen Bauteile der Kamera und ein feucht angelaufener Bildsensor wird sich vehement weigern ordentliche Bilder zu liefern.

Weiterhin hat die Feuchtigkeit auch nicht die Möglichkeit wieder zu entweichen, da ja das neue Objektiv das Kameragehäuse wieder dicht verschließt. Während das kondensierte Wasser am äußeren Kameragehäuse kaum Schäden hinterlassen wird und sich abwischen lässt, kann Kondenswasser im Inneren zum Ausfall der Kamera führen, etwa durch elektronische oder mechanische Fehlfunktionen. Eine Reparatur kann zudem recht teuer werden.

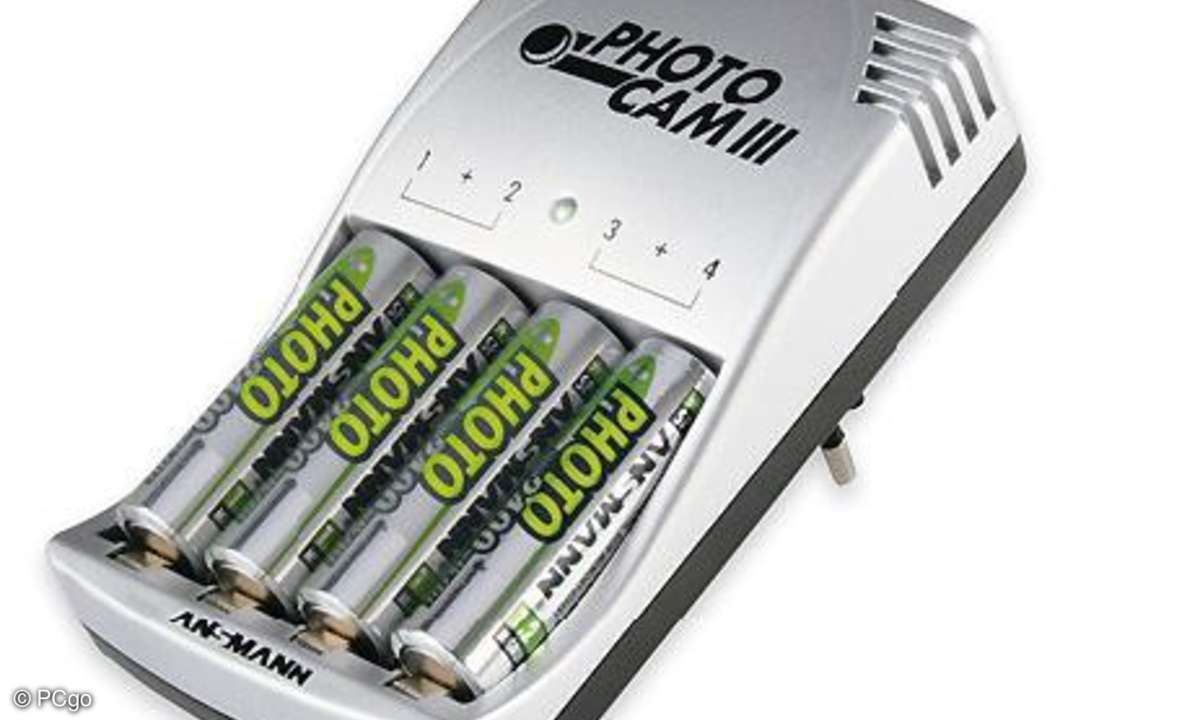

Auf einer Wintertour sollte immer ein Ersatzset an Akkus dabei sein.

TIPP 2: Kälte saugt Batterien und Akkus leer

Ein weiteres nicht zu unterschätzendes Problem im Kamera-Winter ist deren Energieversorgung.

Wer im Winter fotografiert, sollte sich nicht auf einen Akku- oder Batteriesatz verlassen. In einer kalten Umgebung verlieren die Stromspender schneller an Leistung als an warmen Tagen. Die chemischen Prozesse in einer Batterie laufen bei Kälte langsamer ab. Die Batterieflüssigkeit, die die Ladung leitet, wird zähflüssiger und transportiert weniger Ladung. Zwar ist die Batterie nicht entladen, gibt aber ihre Ladung schlechter her. Misst man die "Leerlaufspannung" zwischen den Polen einer Batterie oder eines Akkus bekommt man bei fallender Umgebungstemperatur in der Regel immer schlechtere Werte.

Jedes Gerät, so auch die Kamera, fordert vom Stromversorger eine bestimmte Leistung. Diese ist das Produkt aus Strom und Spannung. Wenn die Spannung aufgrund der Kälte sinkt, muss die Batterie einen höheren Strom liefern, um die Leistung aufrecht zu erhalten. Dadurch wird die Batterie oder der Akku schneller leer. Bei etwa -20°C versagen, laut einer Information von Canon, Nickel- Metall-Hybrid- und Lithium-Ionen-Batterien ihren Dienst vollständig. Energiezellen aus Nickel-Kadmium lassen sich dagegen bis etwa -40°C einsetzen.

Halten Sie also immer ein zusätzliches, geladenes Akku- oder Batterienset bereit und verstauen Sie das Set möglichst warm in einer Tasche. Lassen Sie auch nicht zu viel Zeit zwischen Ladevorgang und Einsatz des Akkus vergehen. Gerade Akkus neigen zu einer schnellen Entladung, wenn Sie nicht im Einsatz sind. Wichtig ist auch, dass man vor einer erneuten Aufladung die Akkus mindestens über den Gefriepunkt erwärmt.

Hier noch ein Tipp, wenn alle Akkus aufgebraucht sind und gerade jetzt das ultimative Motiv auf der Bildfläche erscheint: Wechselt man den Energieträger, lässt sich der entladenen Akku in der warmen Hosentasche in der Regel für ein paar Aufnahmen wieder reaktivieren.

Spiegelungen des blauen Himmels im Schnee erzeugen fast immer unerwünschte Farbstiche.

TIPP 3: Rote und Blaue Farbstiche im Schnee vermeiden

Mit den automatischen Kamera-Einstellungen werden die Fotos im Schnee oft blaustichig. Selbst wenn man den Aufnahmemodus im Kameramenü unter "Weißabgleich" auf Tageslicht umstellt, tritt dieser Effekt auf. Grund ist die Reflexion des blauen Himmels im Schnee.

Man muss also, wenn es die Kamera ermöglicht, die Farbtemperatur manuell regeln. Bei blauem Licht mit einer hohen Farbtemperatur muss man den Wert entsprechend hoch einstellen. Allerdings hängt die Einstellung auch stark vom Wetter, der Sonneneinstrahlung und der Tageszeit ab.

Um die Mittagszeit ist das Licht am blauesten, morgens und abends rötlicher. Man muss also schon etwas experimentieren, um den optimalen Wert zu finden. Misslungene Versuche lassen sich schnell wieder von der Speicherkarte löschen. Somit geht auch kein Speicherplatz verloren.

Erlaubt Ihre Kamera keine manuelle Einstellung der Farbtemperatur, versuchen Sie es mit der Einstellung für bewölkten Himmel. Weiterhin lässt sich in einer Bildbearbeitung die Farbbalance ausgleichen.

Mit einem manuellen Weißabgleich lassen sich besonders Nachts gute Ergebnisse erzielen.

TIPP 4: Weissabgleich beim Apres-Ski

Bei einer Digitalkamera ist Weiß nicht gleich Weiß. Je nach Umgebungslicht sucht sich die Kamera-Automatik den hellsten Punkt im Motiv und baut dann alle anderen Farben auf diesen Messwert auf. Bei diffusem Licht, beispielsweise bei der Apres-Ski-Party mit vielen unterschiedlich hellen Lichquellen, kann es so zu unangenehmen Farbverfälschungen kommen. Abhilfe schafft hier in den meisten Fällen ein manueller Weißabgleich, der auch schon mit vielen Kompaktkameras möglich ist.

Für den manuellen Weißabgleich muss Ihre Kamera im Menü die Optionen "Custom WB" sowie unter "Weißabgleich" eine "Manuell"-Funktion bieten. Weiterhin benötigen Sie ein weißes Blatt Papier im A4-Format. Dieses Blatt fotografieren Sie formatfüllend mit der normalen Kamera-Einstellung, in der Regel im Automatikmodus.

Im Anschluss wechseln Sie im Kameramenü zum Eintrag "Custom WB". Nachdem Sie diese Option aktiviert haben, müssen Sie der Funktion Ihr weißes Referenzbild aus dem Kameraspeicher oder von der Speicherkarte zuweisen.

Danach wechseln Sie im Menü zum Eintrag "Weißabgleich" und aktivieren die Option "Manuell". Nun können Sie Ihre Party-Fotos schießen. Die Farbinterpretation der Kamera-Elektronik baut nun auf dem Referenzweiß auf, die Farben sind stimmiger.

Bevor Sie später bei normalem Licht weiter fotografieren, sollten sie den Weißabgleich wieder auf "Automatisch" oder eine automatische Voreinstellung zurücksetzen.

Über die EV-Zahl lässt sich die Helligkeit einer Aufnahme beeinflussen,

TIPP 5: Hell-Dunkel-Spiele mit der EV-Zahl

In einer schneeweißen Landschaft kann es vorkommen, dass die starke Lichtreflexion der Schneedecke zu einer Überbelichtung der Aufnahmen führt. Andererseits reagieren Kamera-Automatiken bei zu grellem Umgebungslicht mit einem automatischen Abblenden, was dann oft das Gegenteil, eine Unterbelichtung das Motivs (zu dunkles Bild), zur Folge hat.

Bei digitalen Spiegelreflexkameras kann man der Überbelichtung eine geringere Blendenöffnung und eine kurze Belichtungszeit entgegensetzen. Man kann aber auch die Kamerafunktion "EV" als Werkzeug nutzen, um die Helligkeit einer Aufnahme zu beeinflussen. Diese Funktion bieten auch nahezu alle Kompaktkameras.

Wenn sich der EV-Wert nicht über ein Drehrad an der Kamera einstellen lässt, müssen Sie im Kameramenü nach einem entsprechenden Eintrag suchen. Der EV-Wert lässt sich in den meisten Fällen von +2 bis -2 in 1/3- oder 1/2-Schritten regeln, je breiter die Skala und je geringer die Schrittbreite umso besser. Einfach gesagt öffnen positive Werte die Blende und verlängern die Blendenöffnungszeit, um mehr Licht einzulassen, Minuswerte vermindern den Lichteinfall. Die Einstellung müssen Sie vor dem Auslösen vornehmen.

Sie sollten bei Schwierigkeiten mit der Belichtung einige Probeaufnahmen mit unterschiedlichen EV-Werten machen. Aus der Bildfolge wählen Sie dann die günstigste Einstellung. Einige Kameras bieten auch die Funktion "Belichtungsreihe" an. Die Kamera produziert mit dieser Option automatisch eine Bildfolge mit unterschiedlichen EV-Werten und weist bei einigen Modellen sogar auf das optimalste Bild hin.

Man kann mit verschiedenen Methoden Bewegung in ein statisches Foto zaubern.

TIPP 6: Schnappschüsse an und auf der Piste

Wintersport ist in der Regel ein schneller Sport, selbst Längläufer kommen schon das eine oder andere Mal ganz schön in Fahrt. Ob Abfahrtslauf, Eishockey, Rodeln oder Schlittschuhlauf, nahezu alle Sportarten der Wintersaison sind mit einer gewissen Dynamik verbunden, die man auch auf einem Foto deutlich zeigen sollte.

In der Fotografie ist ein sich schnell bewegendes Motiv eine große Herausforderung. Neben einer dynamischen Bildkomposition, die die Bewegung veranschaulicht, muss auch das eigentliche Motiv scharf abgelichtet werden. Eigentlich ein Widerspruch, aber es ist möglich. Ähnlich wie im gezeichneten Comic, in dem meist horizontale Striche eine Bewegung zeigen, muss man auch für ein "bewegtes" Foto mit ein paar Tricks arbeiten.

Neben einer dynamischen Körperhaltung einer Person kann man Bewegung durch einen unscharfen, verwischten Hintergrund oder beispielsweise durch den wegspritzenden Schnee unter dem Snowboard darstellen. Um hier eine optimale Kombination zu finden, sollte man vor der eigentlichen Fototour etwas üben, damit man im Ernstfall schnell die Kamera und deren optimale Einstellung im Griff hat.

Es gibt grundsätzlich zwei Methoden, eine schnelle Bewegung zu fotografieren. Man kann die Bewegung mit einer kurzen Belichtungszeit wie auf unserem Beispielbild einfrieren oder man nutzt eine längere Belichtungszeit, um durch Mitziehen der Kamera einen Wischeffekt (Unschärfe) des Hintergrunds zu erreichen.

Letztere Methode erfordert ein wenig Übung, denn man will den Hintergrund unscharf haben und nicht das eigentliche Motiv, beispielsweise den Rodelschlitten. Deshalb muss man den Rodelschlitten fest fixieren und die Kamera vor allem verwacklungsfrei bei der Vorbeifahrt mitziehen.

Winterliche Motive bieten auch genügend Möglichkeiten für interessante Makroaufnahmen.

Tipp 7: Schneeflocken und Eiskristalle - Die Diamanten des Winters

Der Winter bietet auch viele Motive für Makroaufnahmen. Beispielweise sind bereifte, verschneite oder vereiste Äste sowie Grashalme ein schönes Motiv. Auch die Eisblumen an einer Fensterscheibe lassen sich in Szene setzen.

Bei der Makrofotografie ist man in der Regel auf einen verwacklungsfreien, sicheren Stand der Kamera angewiesen. Aufgrund der nur ein paar Millimeter großen Schärfentiefe und der längeren Belichtungszeit wirkt sich ein bewegungsloses Kamerasystem positiv auf die Bildschärfe aus. Am besten eignen sich dafür Kamerastative. Diese gibt es in den verschiedensten Größen. Die Kamera sollte sich für einen optimalen Blickwinkel zum Motiv auf dem Stativ in alle Richtungen fixieren lassen. Oft sind Mini-Stative eine gute Wahl, weil sich damit die Kamera sehr nah und in Augenhöhe zum Motiv platzieren lässt.

Alle digitalen Kompaktkameras bieten ein voreingestelltes Makroprogramm, meist mit einem Blütenkelch gekennzeichnet. Wenn Ihre Kamera die Möglichkeit bietet, nehmen Sie eine kleine Blende, beispielsweise f11 bis f22. Mit dieser Einstellung stellen Sie sicher, dass das komplette Motiv so scharf wie möglich abgebildet wird.

Je kleiner die Blende, desto länger sollte die Belichtungszeit ausfallen. Bei einer langen Belichtungszeit müssen Sie allerdings darauf achten, dass sich das Motiv nicht bewegt. Ein im Wind schwankender bereifter Ast wird dann zwangsläufig unscharf. Machen Sie deshalb ein paar Aufnahmen mehr und suchen Sie sich dann das Beste aus.